みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「週刊Work&Techニュース」 2025/04/18版をお送りします!

今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。

では、行ってみましょう!

ChatGPTが「すべての会話履歴を参照」可能に、メモリ大幅強化でパーソナルなAIへ

OpenAIは、ChatGPTのメモリ機能を大幅に強化し、過去のすべての会話履歴を参照できるようにするアップデートを発表しました。

この新機能により、ChatGPTはユーザーの好みや興味、過去の対話内容を自動的に記憶し、よりパーソナライズされた応答が可能になります。

これは、ChatGPTをより有能なパーソナルアシスタントへと進化させる重要な一歩となります。ただし、プライバシーへの配慮から、ユーザーはこの機能をオフにしたり、特定の記憶を管理したりすることができます。

これまでのChatGPTの「メモリ機能」では、ごく一部の情報しか記憶できませんでした。でも、今回のアップデートで、過去の会話すべてを自然に学習してくれるようになりました。

まるで、ずっと話を聞いてくれている友人のように、私たちの好みや話した内容を覚えてくれるんですね。

OpenAIのCEO、サム・アルトマン氏が目指している「ユーザーのことを深く理解し、すごく役に立つパーソナルAI」という未来に一歩近づいた感じがします。

最近、GeminiのDeep Researchを使ってみて感じたんですが、なんだかAIが一番自分のことを分かってくれているような…そこまで徹底的に理解してくれている感覚があります。

「自分のことなのに、AIに相談した方がいいかも?」なんて思う瞬間もあるくらいです。これからAIとの付き合い方がどう変わっていくのか、ますます目が離せませんね。

Googleに独占禁止法違反で排除措置命令 巨大IT企業へ初の措置 公正取引委員会

公正取引委員会は15日、アメリカの大手IT企業グーグル(Google)に対して、独占禁止法違反を理由に排除措置命令を出しました。

グーグルがスマートフォンメーカーに自社アプリを優遇させる契約を結び、競合他社の参入を妨げたと認定されました。

今後5年間、第三者機関がグーグルの改善状況を監視し、公正取引委員会に報告することが求められます。巨大IT企業への排除措置命令は日本で初めてです。

今回、公正取引委員会が問題視したのは、GoogleがAndroidスマートフォンのメーカーに対して行ったいくつかの要求です。

具体的には、「Google検索」やインターネットを見るための「Chrome」といった自社アプリを、スマートフォンの目立つ場所に置くように契約で求めていたこと。さらに、広告収入をメーカーと分け合う代わりに、ライバル企業の検索アプリを入れないように、と働きかけていた点も指摘されました。

実は、メーカー側からすると、この広告収入があることでスマートフォンの開発コストを抑えられている、という側面もあるんです。だから、今回の命令によって、もしかしたら今後、スマートフォンの値段が上がってしまう可能性も考えられますね。

そうなると、結局Google自身のスマートフォンである「Pixel」が有利になってしまうのでは?という見方も出てきそうです。

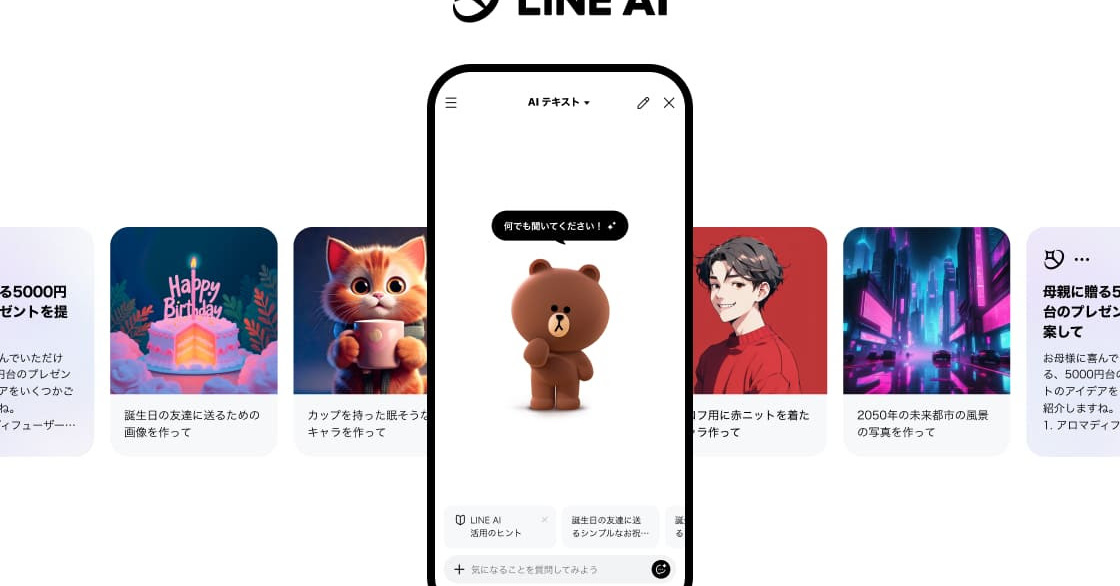

「LINE AI」早速触ってみた、画像生成や返信文の作成……利用感はどう変わる?

4月15日に「LINE」で新たに「LINE AI」の提供が始まりました。テキストでの質問や相談、画像生成、返信文の作成などができる生成AI機能とのことです。

天気を聞いたり、画像をもとに情報を調べたり、返信文の提案を受けたりと、日常的にやりとりをする中で、AIが利用できるようになりました。

現時点では機能や精度にまだ改善の余地が感じられるという声もありますが、AIを初めて使う人にとっては便利な入り口となりそうです。

新しい「LINE AI」は、LINEのホーム画面から手軽に試せるのが良いですね。「AIトーク」では、ChatGPTと話すようにAIに質問したり相談したりできるほか、「AIキャンバス」という機能を使えば、思い描いたイメージを伝えて絵を生成してもらうことも可能です。

さらに、「LINEラボ」で設定すると「LINE AIトークサジェスト」が使えるようになります。返信文を自動で作成してサジェストしてくれる機能です。

今のところは、すでにあるAIサービスをLINEアプリの中で使えるようにした、という印象もありますが、日本中で本当にたくさんの人が使っているLINEですから、これがきっかけでAIが一気に身近になるかもしれませんね。

LINEがAI普及の立役者になるのか、注目していきたいところです。

グーグルが2024年の不正広告対策レポートを発表、AI活用で51億件を停止

グーグルは2024年の不正広告対策レポート「Ads Safety Report」を発表しました。

レポートによると、生成AIを活用し、51億件以上の不正な広告をブロックまたは削除しました。また、91億件以上の広告に制限を設け、3920万件以上の広告アカウントも停止しました。

特に著名人になりすました詐欺広告が増加する中、100人以上の専門家チームが対応し、AIによる検出能力の強化で悪質な広告の97%を事前に発見しています。

日本国内でも2億件以上の不正広告が削除されました。

今回のGoogleのレポートで特に注目したいのは、AI技術をフル活用して、不正な広告を見つけ出す能力を大きく向上させた点です。

AIが広告の内容や、広告を出しているアカウントの怪しい動きを分析して、詐欺やなりすましといった悪質な広告を早い段階で見つけ出してくれるんですね。

しかし、不正広告の数…想像以上に膨大ですね。

最近、有名人になりすました広告や、本物そっくりに作られた偽の動画(ディープフェイク)を使った広告が増えているんですが、これに対抗するために専門のチームも作られたそうです。さらに、広告を出す人の本人確認もしっかり行うことで、Googleの広告プラットフォーム全体の安全性が高まっているのは、私たち利用者にとっても安心材料ですね。

OpenAI、Xに似たソーシャルメディアネットワークを開発中

OpenAIは、イーロン・マスク氏が運営する「X」に似た新たなソーシャルメディアネットワークの開発を進めていることが分かりました。

現在は初期段階で、社内向けの試作版が存在し、ChatGPTの画像生成機能を活用したソーシャルフィードが特徴です。

独立したアプリとして提供するか、ChatGPT内に統合するかは未定ですが、サム・アルトマンCEOは外部からの意見も集めているとされています。

この動きが実現すれば、OpenAIはXやMetaとも直接競合することになります。

OpenAIが新しいSNSの開発を進めている背景には、AIモデルを賢くするための「リアルタイムのデータ」を手に入れたい、という狙いがあるようです。

現在、X(旧Twitter)やMeta(FacebookやInstagramを運営)は、たくさんのユーザーが日々投稿するデータを使って自社のAIを学習させています。OpenAIも、自分たちでSNSプラットフォームを持つことで、同じようなデータ収集の強みを得たいと考えているのかもしれませんね。

特に、ChatGPTの画像生成機能は人気があります。「ジブリ」の画像がバズりましたよね…そこを基点に、ユーザー獲得を狙っているのではという見方もあります。

最近はThreadsなど新しいSNSが登場していますが、果たしてOpenAIの新SNSは多くのユーザーに受け入れられるのでしょうか。気になるところです。

まとめ

以上、「週刊Work&Techニュース」2025/04/18版についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!