みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

まるで魔法のように何でも答えてくれる生成AI。

しかし、その万能に見える能力に「ポチョムキン理解」という新たな弱点が指摘されました。

一体それは何なのか、僕たちのAIとの付き合い方にどう影響するのでしょうか。

ということで、今回は「新たに見つかった生成AIの弱点「ポチョムキン理解」とは」です。

では、行ってみましょう!

いつものハルシネーションとは、ひと味違う?

皆さん、ChatGPTなどの生成AI、日常的に使っていますか?僕もすっかり生活の一部になっていて、その便利さにはいつも驚かされます。

まるで隣にいる賢いアシスタントのように、どんな質問にもスラスラと答えてくれますから、ついつい頼ってしまいますよね。

さて、そんな生成AIを使う上で気をつけたいことの一つに「ハルシネーション」があります。

これは「幻覚」という意味の言葉で、生成AIが事実ではない情報を、さも本当のことであるかのように堂々と語ってしまう現象を指します。

例えば、僕について「タカハシノリアキは起業する以前、プロのギタリストとして華々しく活躍していました」なんて、もっともらしい嘘をつくことがあるかもしれません(これは実際に先日Geminiの出力に含まれていたハルシネーションです)。

これはAIが幻覚を見ていた、というわけですね。

しかし先日、世界トップクラスの研究者たちが発表した論文で、このハルシネーションとはまた異なる、AIの新たな弱点が指摘され、話題を呼んでいるんです。

「ポチョムキン理解」って、一体なんだろう?

その弱点とは、ハーバード大学、MIT、シカゴ大学という、そうそうたる大学の研究者たちが共同で発表した論文で指摘されたものです。

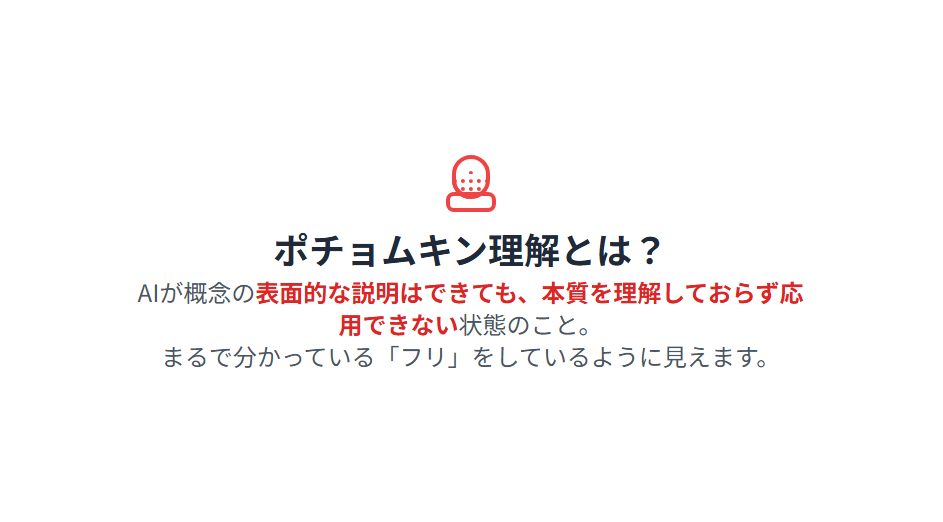

彼らは、大規模言語モデル(LLM)が「概念を理解しているように見せかけるけれど、実際にはその本質的な部分を全く理解していない」という現象を発見しました。

どういうことかと言うと、AIは多くの概念について、教科書のように正しい説明をすることができます。

しかし、その概念を応用するような課題や、少しひねった推論をさせようとすると、途端に間違った答えや矛盾した説明を返してきてしまう、というのです。

この現象こそが、今回ご紹介する「ポチョムキン理解」です。

なんだか面白い名前ですよね。この名前の由来については、後ほどゆっくりお話ししますね。

AIは詩人になれる?「ABAB形式」の例で見るポチョムキン理解

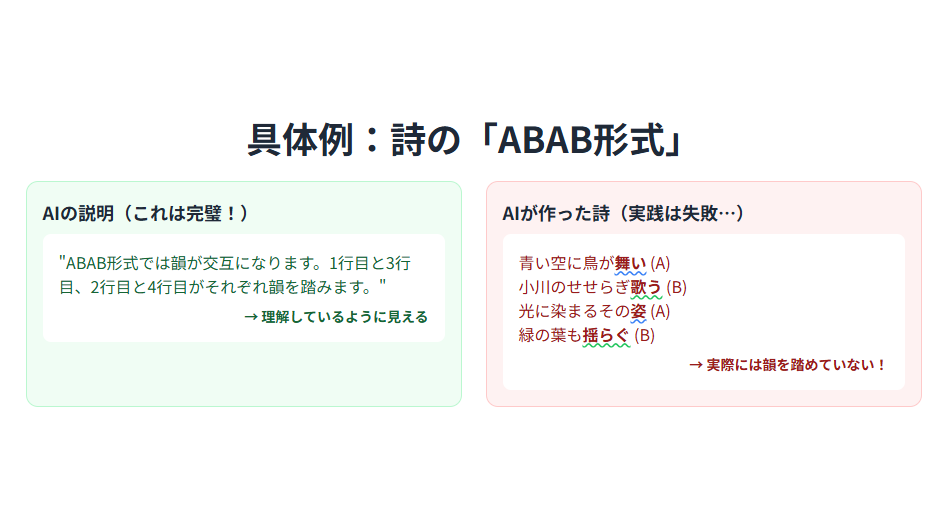

論文では、この「ポチョムキン理解」の具体的な例として、詩の韻律(詩におけるリズムや音の響きのルール)である「ABAB形式」が挙げられています。

説明は完璧、でも実践は…

最新の生成AIであるGPT-4oに、「ABAB形式とは何ですか?」と尋ねてみたとします。すると、おそらくAIはこう答えるでしょう。

「ABAB形式とは、詩の押韻構成の一つで、スタンザ(詩の連)の1行目と3行目、そして2行目と4行目がそれぞれ韻を踏む形式を指します。」

これは完璧な説明です。この説明だけを聞くと、AIはABAB形式を完全に理解しているように思えますよね。

実際に詩を作らせてみると…

ところが、です。このAIに「では、そのABAB形式を使って詩を作ってください」とお願いすると、おかしなことが起こります。実際に僕がGPT-4oで試してみたところ、こんな詩が出てきました。

青い空に鳥が舞い (A)

小川のせせらぎ歌う (B)

光に染まるその姿 (A)

緑の葉も揺らぐ (B)

うーん、どうでしょう。「舞い」と「姿」、「歌う」と「揺らぐ」。残念ながら、てんで韻を踏んでいません。説明は完璧だったのに、いざ実践となると全くできていないわけです。

ちなみに、GoogleのGemini 2.5 Proにもお願いしてみました。

私の好きな花 (A)

あなたの優しい声 (B)

どうか忘れないでほしいな (A)

心に響くあの歌声 (B)

こちらはどうでしょうか。「声」と「歌声」は韻を踏んでいるとも言えなくもないですが、「花」と「ほしいな」は、ちょっと厳しいかもしれませんね。

論文で紹介されていた英語の例では、ABAB形式を指示したにもかかわらず、AABB形式の詩を生成してしまったそうです。

この現象は、文学のような曖昧さを含む分野だけでなく、数学の「三角不等式の定理」といった、非常に厳密な概念でも同様に確認されたといいます。

定理について雄弁に語ることはできても、その定理を使って問題を解くことができない。まさに「分かっているフリ」をしている状態なのです。

なぜ「ポチョムキン」?名前の由来は歴史的な逸話から

それにしても、「ポチョムキン理解」とは、一度聞いたら忘れられない、とても印象的な名前ですよね。この名前は、18世紀のロシアに伝わる「ポチョムキン村」という有名な伝説に由来しています。

当時のロシアの軍人に、グリゴリー・ポチョムキンという人物がいました。彼が、女帝エカチェリーナ2世が領地を視察に訪れる際に、彼女を喜ばせるため、そして統治がうまくいっているように見せかけるために、驚くべきことをやってのけます。

それは、視察ルートの道中に、まるで美しい村があるかのように見せかける「張りぼて」の建物をずらりと並べた、というものです。

遠くから見れば立派な家々が立ち並ぶ豊かな村に見えますが、近づいてみればただの板切れ。中身は空っぽだった、という逸話です。

このことから「ポチョムキン村」は、外見だけを取り繕った虚飾や見せかけの象徴として、比喩的に使われるようになりました。

AIが見せた「わかったフリ」も、この「ポチョムキン村」と同じではないか、というわけです。

一見すると概念を深く理解しているように見えるけれど、その実態は表面的な知識を並べただけの「張りぼて」であり、本質的な中身が伴っていない。この皮肉を込めて「ポチョムキン理解」と名付けられたのですね。

ハルシネーションより厄介?ポチョムキン理解の注意点

ここで、冒頭でお話ししたハルシネーションとの違いを考えてみましょう。

ハルシネーションは、「タカハシノリアキが元プロギタリストだった」というような、事実に基づかない情報を生成する現象でした。

これは、少し調べれば「そんな事実はない」とわかるため、ファクトチェックによって比較的簡単に見破ることが可能です。

しかし、「ポチョムキン理解」による間違いは、もっと厄介です。

先ほどの「ABAB形式」の例を思い出してください。もし僕たちがABAB形式というルールを知らなければ、AIが生成した詩が間違っていることに気づくことすらできません。

「なんだかよくわからないけど、AIが作ったんだから合っているんだろう」と、そのまま信じてしまう危険性があります。

つまり、ポチョムキン理解によって生成された間違いや矛盾を発見するためには、AIと対話している僕たち人間側にも、その分野に関する高度な知識や知性が求められる、ということになります。

AIの言うことを鵜呑みにせず、「その理解は本物だろうか?」「応用させても同じように答えられるだろうか?」と、常に批判的な視点を持って接する必要があると言えるでしょう。

ポチョムキン理解が示す、AGIへの遠い道のり

この「ポチョムキン理解」という問題は、AI開発で目標としている「AGI(汎用人工知能)」への道のりにも、大きな影響を与えると考えられています。

AGIとは、人間と同等か、あるいはそれ以上の知能を持ち、特定のタスクだけでなく、人間ができるあらゆる知的作業をこなせる万能なAIのことです。

論文の共著者の一人であるMITのセンディル・ムッライナタン教授は、「一貫性がない主張、議論をする、この課題をクリアできないことには、AGIの実現は到底不可能」と指摘しています。

たしかに、概念を本質的に理解することができず、ただ雄弁に語るだけで、その応用や実践ができない。矛盾した主張を平気でしてしまう。それが人間とと同等以上のち脳を持つといえるかというと厳しいですよね。

この根源的な問いを突きつけられたAI業界にとって、「ポチョムキン理解」は避けては通れない、非常に重要な議論となっているのです。

まとめ:AIと賢く付き合うために僕たちができること

今回は、生成AIの新たな弱点として指摘された「ポチョムキン理解」についてお話ししました。

AIは非常にパワフルなツールですが、決して万能ではありません。ハルシネーションのように分かりやすい嘘をつくこともあれば、今回のポチョムキン理解のように、一見すると正しそうに見える「張りぼての知識」を披露することもあります。

その特性をよく理解した上で、AIの回答を常に少し引いた視点から見つめること。AIと賢く付き合っていくことで、僕たちの仕事や生活をより豊かにしていきたいものですね。

以上、「新たに見つかった生成AIの弱点「ポチョムキン理解」とは」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!