みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

生成AIによる宿題の丸写しが教育現場で問題になっています。

AIに頼るだけでなく、思考力を育むために私たちができること、そして安易な丸投げを見抜くための具体的な方法を、僕自身の経験も交えて解説します。

ということで、今回は「生成AIの”コピペ宿題”に嘆く先生たち。思考停止させないための2つの見抜き方とは?」です。

では、行ってみましょう!

生成AIが「無料の代行業者」に?教育現場の嘆き

少し前のものですが、こんなニュースが目に留まりました。

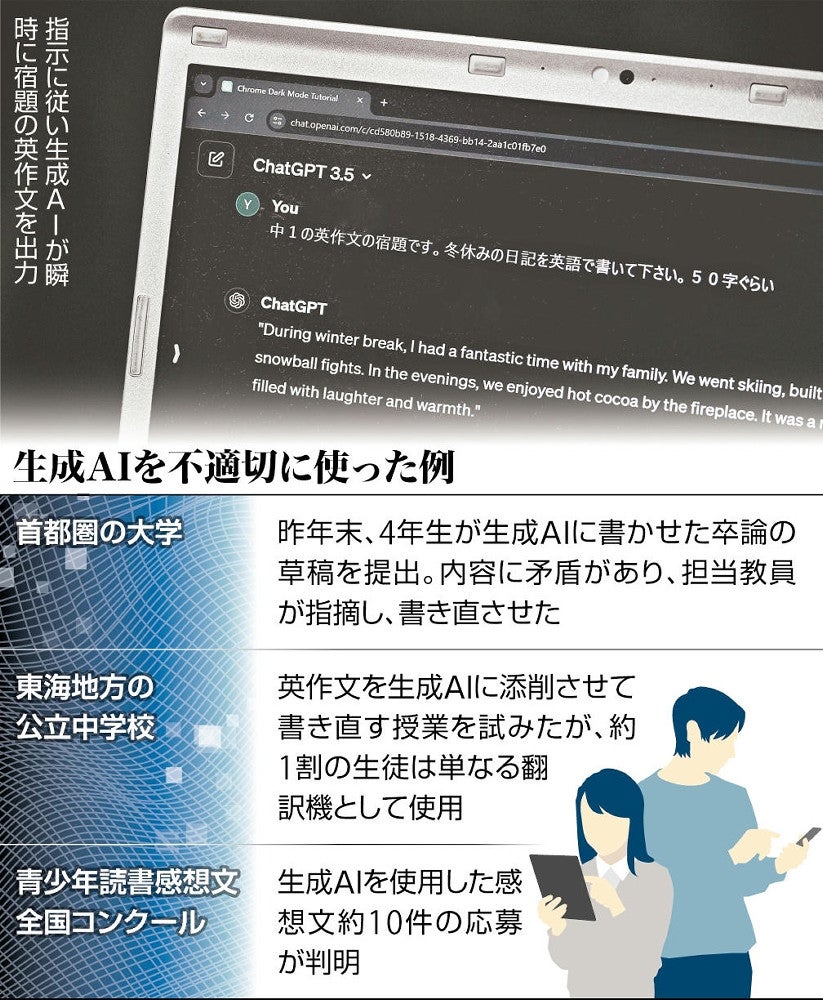

東京都内の私立中高一貫校の英語科教諭(56)はため息をついた。昨年度の冬休み、中1の生徒に英語で日記を書く宿題を出したところ、現在完了形など教えていない英文法が使われ、ミスもない「素晴らしい英文」の日記が、何人もの生徒から提出されてきたのだ。

生成AI(人工知能)が使われたことは疑いようもない。この教諭は「宿題は、英語を使う習慣を身につけ、文法の復習をしてほしいから出してきた。間違いを指摘されて学ぶことは言語習得には不可欠。生成AIが示す『正解』の丸写しから得るものはない」と嘆く。

生成AIへの依存を強める生徒たちの実態を前に、この学校では春休みから英作文の宿題を廃止した。

このニュース、皆さんはどう思われましたか?

専門家も「学習に後ろ向きな生徒は生成AIに頼り切りになり、思考力や創造力の育成が阻害される。学力格差が広がる恐れがある」と警鐘を鳴らしています。

便利なツールのはずの生成AIが、いつの間にか子どもたちの学びの機会を奪う「無料の代行業者」になってしまっている。これは、教育に携わる一人として、とても考えさせられる問題です。

僕の講義でも…生成AIに”丸投げ”したプレゼンが登場

実はこの話、僕にとって決して他人事ではありません。

ちょうど先日、毎年恒例になっている東京工芸大学大学院での集中講義を担当しました。

「ビジネスコンピューティング特論」という、デジタルリスキリングについて考える授業です。一週間かけて13コマの講義を行い、最終日には学生一人ひとりに5分間のプレゼンテーションをしてもらいます。

昨年、2024年の講義でも、多くの学生が調べ物やプログラミングのアイデア出しなどに生成AIを活用している様子が見受けられました。

それはそれで、新しいツールを使いこなそうという意欲の表れで、素晴らしいことですよね。

しかし、その中に2名ほど、「これは明らかに生成AIに丸投げしたな」とわかるスライドで発表した学生がいたのです。

なぜ「丸投げ」だと見抜けたのか?

では、なぜ僕が「丸投げだ」と判断できたのか。

それは、冒頭の英語の宿題の話と全く同じ理由です。僕が授業の中で一度も触れていない内容、教えていない専門用語が、プレゼンテーションの中心的なコンテンツになっていたからです。

発表時間に合わせ、「デジタルリスキリングについて発表するプレゼン資料を5分でつくってください」とでもAIにお願いしたのでしょうか。

スライドの構成はそれなりに整っていましたが、そこに彼ら自身の考察や学びの跡が見えなかったのです。

「丸投げ」が学びの機会を奪う、本当の理由

もちろん、こんな反論もあるかもしれません。

「もしかしたら、その生徒たちは独自で予習して、現在完了形を学んだのかもしれないじゃないか」

「授業で扱っていない内容に興味を持って、自分で調べて発表したのなら、むしろ評価すべきではないか」

その通りです。もし本当にそうなら、それは素晴らしい探究心であり、高く評価されるべきです。

問題なのは、「自分で考え、試行錯誤する」という、学びにおいて最も重要なプロセスがごっそり抜け落ちてしまうことです。

英語の宿題であれば、単語を調べ、文法を思い出し、「これで伝わるかな?」と悩みながら書き上げる。

プレゼンであれば、どの情報をどういう順番で伝えれば説得力が増すか、構成を練り、自分の言葉で表現する。

この「悩む時間」こそが、知識を本当の意味で自分のものにし、思考力を鍛えるための貴重なトレーニングになります。

生成AIに「正解」だけを求めて丸投げしてしまうことは、この最も美味しい部分を食べずに捨ててしまうようなもの。非常にもったいないことだと、僕は思います。

生成AIの丸投げを見抜く、2つの実践的な方法

では、どうすれば意欲的な探究と、安易な丸投げを見分けることができるのでしょうか。教育現場の先生方や、僕のような立場の人間ができることは何でしょうか。

僕が実践している、そして効果的だと感じている方法が2つあります。

方法1:口頭での「対話」で理解度を確認する

一つ目は、非常にシンプルですが、提出されたものについて「口頭で質疑応答をする」機会を設けることです。

例えば、英作文の宿題であれば、現在完了形が使われている箇所を指して、「この一文は、どういう気持ちを表現したくて書いたのかな?」と質問してみる。

プレゼンテーションであれば、「このスライドで使われている〇〇というキーワードは、授業の内容とどう繋がっているか、君自身の言葉で説明してくれる?」と問いかけてみるのです。

本当に自分で考えて作り上げたものであれば、たとえ拙くても、自分の言葉で答えようと努力するはずです。

逆に、ただAIの生成結果を貼り付けただけの場合は、途端に言葉に詰まってしまうでしょう。この対話を通じて、そのアウトプットが本人の学びに基づいたものなのかどうか、かなり正確に判断することができます。

方法2:「プロンプト」の提出を求める

もう一つの方法は、さらに踏み込んだやり方です。いっそのこと「生成AIを使っても良い」という前提にしてしまい、その代わりに「AIにどんなお願い(プロンプト)をしたのか、その命令文も一緒に提出してください」とルール化するのです。

もし本当に丸投げしているだけなら、提出されるプロンプトは、

「この日本語を英語に直して」

「デジタルリスキリングについて5分間のプレゼン用スライドを作成して」

といった、非常に単純なものになるでしょう。

一方で、生成AIを思考のパートナーとして上手に活用している生徒や学生は、もっと具体的で、試行錯誤の跡が見えるプロンプトを使っているはずです。

「まずは〇〇というテーマでアイデアを5つ出して。その中で△△の視点を加えたものを3つに絞って。それぞれのメリットとデメリットを比較する表を作成して…」

このように、アウトプットに至るまでの「プロセス」をプロンプトから読み解くことで、それが単なるコピペ作業だったのか、それともAIとの対話を通じて自分の考えを深めていった結果なのかを評価することができます。

部下の仕事にも応用可能!プロセスを評価する視点

この2つの方法は、実は学校の先生だけでなく、ビジネスの現場で部下を持つマネージャーの皆さんにも応用できる考え方だと思っています。

部下から提出された企画書やレポートを見て、「これ、本当に自分で考えたのかな?」と疑問に思うことがあるかもしれません。そんな時にも、ただ結果だけを見て判断するのではなく、

- 「この企画の特にこだわった点はどこ?」と対話してみる。

- 「どんな情報を参考にして、どういう思考プロセスでこの結論に至ったのか教えて」と、過程を説明してもらう。

こうしたアプローチを取り入れることで、部下の思考力を育てながら、安易なAI依存を防ぐことができるのではないでしょうか。

生成AIは、私たちの仕事や学習を助けてくれる非常にパワフルなツールです。しかし、それはあくまで「道具」です。使う人間が思考を停止してしまっては、元も子もありません。

大切なのは、最終的なアウトプットの綺麗さや完成度だけを評価するのではなく、そこに至るまでの「プロセス」に目を向け、本人の思考や試行錯誤をきちんと評価してあげること。

これからの時代、教育の現場でも、そしてビジネスの現場でも、そんな視点がますます重要になっていきますね。

まとめ

以上、「生成AIの”コピペ宿題”に嘆く先生たち。思考停止させないための2つの見抜き方とは?」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!