みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

息子のスマホに僕の連絡先が「仕事博士」と登録されていました(笑)。

子どもの素朴な「なぜ?」に答えること。

それは、家庭や職場を豊かにする最強のスキルなのかもしれません。

ということで、今回は「「質問は正義」は家庭から職場まで最強のスキルである」です。

では、行ってみましょう!

はじめに:僕が「仕事博士」になったワケ

先日、小学3年生になる息子のスマホ(子ども向けケータイのmamorinoです)をふと覗いてみたら、僕の連絡先が「仕事博士」という名前で登録されていました。

どうやら息子の目には、僕が仕事について何でも知っている博士のように映っているらしいのです。

思い返してみれば、息子からの素朴な「なぜ?」という質問に、特に仕事関連のことに関しては、いつも喜んで詳しく答えていたように思います。

その積み重ねが、僕を「仕事博士」にしてくれたのでしょう。

でも、子どもの「なぜ?」攻撃って、忙しいとつい「今、仕事中だから後でね!」なんて、流してしまうこと、ありますよね。

僕もやってしまうたびに、後から「ああ、もったいないことをしたな…」と後悔することがあります。

実は、その「なぜ?」に真摯に向き合うことは、僕たちが思っている以上に貴重な機会なんです。

今日は、僕自身の自戒も込めて、子どもの「なぜ?」をきっかけに「質問が持つ本当の価値」について、少し深掘りしてお話ししたいと思います。

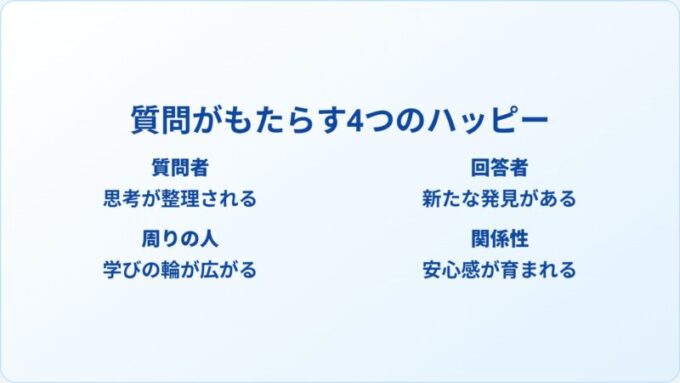

質問がもたらす「4方向のハッピー」とは?

一つの質問は、実は関わる人たちを4つの方向からハッピーにしてくれる力を持っています。具体的に見ていきましょう。

1. 質問者(子ども)のメリット:頭の中がスッキリ整理される

当然ですが、質問すれば、知らなかったことを知ることができます。でも、メリットはそれだけではありません。

子どもが「なんでお金でモノは買えるの?」と口に出すとき、実は頭の中では思考の整理が行われています。

自分の疑問を言葉にする(言語化する)プロセスを通じて、「自分は何が分かっていて、何が分かっていないのか」がハッキリするのです。

これは、思考力や記憶力にも良い影響を与える、とても大切なステップです。

2. 回答者(親)のメリット:新たな学びと発見がある

質問に答える側にも、たくさんのメリットがあります。

「そういえば、なんでだっけ?」と改めて考えることで、自分の知識を再確認したり、忘れていたことを思い出したりしますよね。

もし答えられなくても、子どもと一緒に調べる時間は、親にとっても新たな学びの機会になります。

子どもの質問は、時に物事の本質を突いてくるので、大人でもっと勉強になることも少なくありません。

また、子どもが何に興味を持っているのかを知る絶好のチャンスでもあります。

「なんで虹は出るの?」といった自然科学の質問もあれば、わが家のように「お金」や「社会」のことに関心がある場合もあります。

子どもの関心の方向性が分かれば、将来の可能性を広げるヒントにもなるかもしれません。

3. 周りの人のメリット:学びの輪が広がる

その質問と答えのやりとりは、当事者だけのものではありません。

例えば、近くにいる兄弟やパートナーも、その会話を聞いているだけで新しい知識を得られます。

僕と息子の会話を妻が聞いていれば、妻も息子が今何に興味を持っているのかを知ることができます。もし兄弟がいれば、その子にとっても学びになります。

たった一つの質問が、その場にいる全員を巻き込んで、学びの輪を広げてくれる。まさに「全員がハッピー」な状態が生まれるのです。

4. 関係性のメリット:心理的な安全性が育まれる

そして、これが最も重要かもしれません。

子どもからの「なぜ?」という問いに、大人が真剣に耳を傾け、向き合う姿勢を見せること。

それは、子どもにとって「自分の存在が受け入れられている」という大きな安心感につながります。

この安心感の積み重ねが、いわゆる「心理的安全性」の土台を築きます。

どんなことでも安心して質問できる、話せるという関係性は、子どもの健やかな成長にとって、かけがえのない財産になるはずです。

家庭から職場へ。「質問は正義」な文化のつくりかた

この「質問がもたらす価値」は、家庭だけに留まるものではありません。「大人」の世界でも重要です。

僕は、自身が主宰するコミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会(ノンプロ研)」で、メンバーに常々「質問は正義」という言葉を伝えています。

質問は、その人の興味の現れであり、今何が分かっていないのかを教えてくれる貴重な情報です。分からないことを「分からない」と安心して言える環境こそが、個人の成長、そしてチーム全体の成長の土台になります。

しかし、日本の学校や会社では、どうでしょうか。「こんな初歩的なことを聞いていいのかな…」「空気を読まないと…」と、質問をためらってしまう雰囲気、ありませんか?

「なんでこの勉強が必要なんですか?」とか「この作業って、何のためにやってるんですか?」といった本質的な問いほど、しづらい環境があるように感じます。

だからこそ、もしあなたが上司や先輩といった立場なら、率先して「聞く姿勢」を示すことがとても大切です。

ノンプロ研では、イベントやチャット(Slack)で「質問は正義ですよ」と常に伝え、誰かが質問してくれたときには、まず「質問してくれて、ありがとうございます!」と感謝を伝えるようにしています。

これは根気がいることですが、粘り強く続けることで、誰もが安心して質問できる文化が育っていくと信じています。

忙しい!でも後悔しないための「なぜなぜBOX」

とはいえ、現実問題として、どうしても対応できない時もありますよね。

僕も、仕事にものすごく集中している時に息子から話しかけられると、「ごめん、今仕事中だから後でね!」と、つい突っぱねてしまうことがあります。

その瞬間は、頭の中の組み立てが崩れてしまうのが惜しくて仕方ないのですが、後で猛烈に後悔するんです。「せっかく興味を持ってくれたのにな…」と。

このジレンマ、どうしたらいいものかと悩んでいたところ、先日Geminiに素晴らしいアイデアを教えてもらいました。

それが「なぜなぜBOX」です。

やり方はとてもシンプル。箱を一つ用意して、子どもが何か質問したくなったら、その内容を紙に書いてBOXに入れてもらう、というものです。

これは、コミュニケーションを「同期的(リアルタイム)」なものから「非同期的(好きなタイミングで)」なものへと変える工夫です。

子どもは「質問したい!」と思ったその瞬間に、紙に書くという行動がとれます。そして、受け取る側の僕は、仕事が一区切りついたタイミングでBOXをチェックし、じっくり答えることができる。これなら、お互いにストレスがありません。

「あなたの質問を大切に思っているよ」というメッセージにもなりますし、素晴らしいアイデアだなと思いました。

これは職場でも応用できますよね。

わざわざ箱を用意しなくても、チャットツールに「なんでも質問部屋」のようなチャンネルを作っておけば、同じように機能するはずです。

まとめ

今日は、子どもの「なぜ?」をきっかけに、「質問」が持つ大きな価値についてお話ししました。

質問は、単に分からないことを聞いて情報を得るだけの行為ではありません。それは、自分の思考を整理し、周りの人々を巻き込み、その場にいる全員を成長させてくれる、最高のコミュニケーションツールなのです。

この素晴らしい機会を、家庭でも職場でも、もっと活かしていきたいですよね。

あなたも、お子さんや同僚にとっての「〇〇博士」になってみるのはいかがでしょうか。誰かの「なぜ?」に、ほんの少しだけ立ち止まって耳を傾けてみる。その小さな習慣が、やがては家族やチームにとって、かけがえのない価値として積み重なっていくはずです。

以上、「「質問は正義」は家庭から職場まで最強のスキルである」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!