みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「AIは便利だって聞くけど、なんだか思った通りに動いてくれない…」そんな風に感じていませんか?

実はそれ、AIではなく、僕たちの「伝え方」に原因があるのかもしれません。

ということで、今回は「AI活用は伝え方が9割!デキる上司のAI操縦術」です。

では、行ってみましょう!

AIが使えないのは勘違い?原因は「伝え方」にあり

「AIが言うことを聞いてくれない」「AIって意外と使えないな」と感じている方がいらっしゃるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。

それは多くの場合、AIへの指示がうまく伝わっていないだけ、という可能性があるんです。

これは、実は僕たちの職場での人間関係と全く同じです。

例えば、上司が部下に対して「この前のあれ、やっといて」とだけ指示したとします。

いくら優秀な部下でも、「『あれ』とは、どの件でしょうか…?」と困ってしまいますよね。これでは、せっかくの能力も発揮できません。

一方で、「〇〇のプロジェクトの件で、A社向けの提案資料を修正してほしい。修正点は3ページのグラフの差し替えと、5ページの導入事例の追加。締め切りは明日の15時でお願い」というように、具体的で明確な指示があれば、部下はスムーズに仕事を進められ、パフォーマンスも上がります。

AIもこれと全く同じです。AIは非常に優秀な能力を持っていますが、僕たちが曖昧な指示を出してしまうと、その真価を発揮できないのです。

これからの時代、「AIを使いこなす」とは、まさに「AIに正しく、分かりやすく仕事を依頼するスキルを持つこと」と同義になっていくと僕は考えています。

デキる上司のAI操縦術!3つの重要ポイント

では、どうすればAIに意図した通りに動いてもらえるのでしょうか。

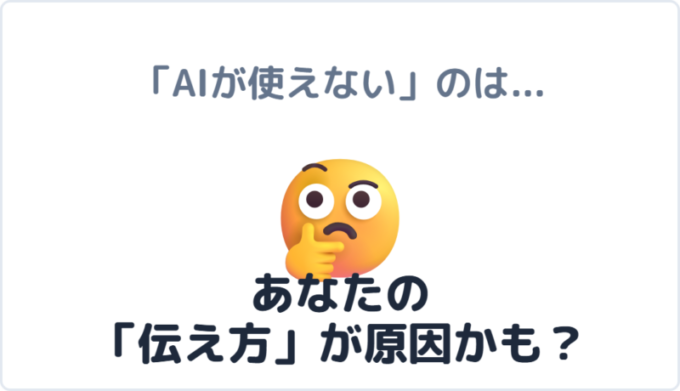

AIをうまく使うためのポイントは大きく3つあります。それは「AIモデル」「プロンプト」、そして今回最もお伝えしたい「コンテキスト」です。

ポイント1:どのAIを選ぶか?(結論:どれも優秀です)

まず、どのAIを使うかという「AIモデル」の選択です。部下が優秀であればあるほど良い成果が出るのと同じで、AIも性能の良いモデルを使うに越したことはありません。

しかし、結論から言うと、現在主流になっているモデルであれば、どれを使ってもおおむね問題ありません。

ChatGPT、Gemini、Claudeなど、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

これらのAIは、ここ数年のすさまじい開発競争を経て、どれも非常に優秀になっています。

ですから、「AIがうまく動かない」と感じる場合、その原因がAIモデルの性能である可能性は低く、これからお話しする残り2つのポイントにある場合がほとんどです。

もちろん、それぞれのAIには少しずつクセや得意なことがあるので、ご自身の目的やタスクに合ったものを選ぶと、より良い結果が得られるでしょう。

ポイント2:「何をどうしてほしいか」を伝えるプロンプト術

ここからが本題の「指示の出し方」です。2つ目のポイントは「プロンプト」、つまりAIへの指示内容です。

ここでの基本は、先ほどの部下への指示の例と同じで「具体的に、明確に書く」ことです。

例えば、ただ「お詫びメールを作って」とお願いするのではなく、

『取引先の〇〇様へ送る、納期遅延に関するお詫びメールの文案を3パターン作成してください。スタイルは丁寧語を基本とし、誠意が伝わるような表現を重視してください。』

といった具合に、背景や目的、条件を付け加えるだけで、AIから返ってくる回答の質は格段に向上します。

プロンプトに関しては様々なテクニックが出回っていますが、ここで一つ、とても便利で面白い裏ワザをご紹介します。それは「メタ・プロンプティング」です。

これは何かというと、「良いプロンプトが思いつかないなら、AI自身に最適なプロンプトを作ってもらおう!」という考え方です。

例えば、AIにこう尋ねてみてください。

「取引先に送る、丁寧で誠意が伝わるお詫びメールを作成したいです。そのために最適なプロンプトを考えてください。」

AIは良いプロンプトの書き方を熟知しています。ですから、AIに尋ねてしまうのが、実は一番の近道だったりするんですね。

【最重要】AIを”最強の右腕”に変える「コンテキスト」術

そして3つ目のポイント、これが今日僕が皆さんに一番お伝えしたい部分です。それは「コンテキスト」です。

コンテキストとは、日本語で言うと「文脈」や「背景情報」のこと。このコンテキストをいかにうまく伝えられるかが、AIを使いこなす上で最も重要な鍵となります。

なぜコンテキストがそこまで重要なのでしょうか。

これも職場のコミュニケーションで考えてみましょう。「あれ、やっといて」という一言で話が通じる時がありますよね。

それは、その言葉の裏に「部署の共通目標」「業界の常識」「社内用語」といった、暗黙の了解となっている膨大なコンテキストを、チーム全員が共有しているからです。

では、もし指示する相手が、今日配属されたばかりの、知識も経験もない新人だったらどうでしょうか。

たとえその新人がどれだけ優秀でも、「『あれ』とはどの案件のことですか?目的は何ですか?いつまでに、何をすれば良いのですか?」と、たくさんの質問を返されてしまうはずです。

AIは、まさにこの『配属されたばかりの、超優秀な新人』なんです。

彼らは素晴らしい能力を持っていますが、僕たちが働く業界の常識や、プロジェクトの背景、僕たち自身の好みについては何も知りません。

だからこそ、毎回丁寧に背景情報、つまりコンテキストを説明してあげないと、そのポテンシャルを最大限に引き出すことはできないのです。

効率的にコンテキストを伝える2つのテクニック

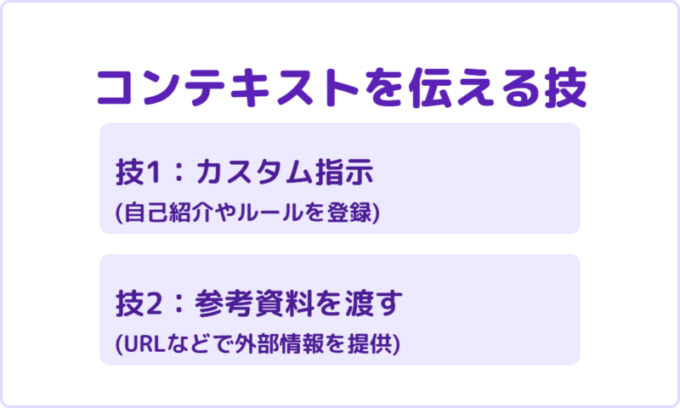

毎回チャットを始めるたびに、ゼロから十まで全ての背景情報を伝えるのは大変ですよね。そこで、このコンテキストを効率的にAIに与えるための、2つの便利なテクニックをご紹介します。

その1:「カスタム指示」であなた専用アシスタントに

ChatGPTなどの多くのAIチャットサービスには、「カスタム指示(カスタムインストラクション)」という機能が備わっています。

これは、あなたの自己紹介や、AIに常に守ってほしいルールなどをあらかじめ登録しておける機能です。ここに情報を設定しておけば、新しいチャットを開始するたびに、AIはその情報を踏まえた上で応答してくれるようになります。

例えば、このように登録しておきます。

「私は非IT企業の事務職で、プログラミングは初心者です。現在は〇〇の学習をしています。回答は常に専門用語を避け、中学生にも分かるような平易な言葉で説明してください。」

これを設定しておくだけで、AIはあなた専用の「パーソナルアシスタント」に一歩近づきます。

常に守ってほしい前提条件は、このカスタム指示に登録しておくのがおすすめです。

その2:参考資料を渡して”タカハシノリアキ”をインストールさせる

もう一つの方法は、AIに参考にしてほしい情報源を直接渡してしまうことです。

例えば僕の場合、日頃からブログやVoicyなどでたくさんの情報発信をしています。このネット上に蓄積された僕自身の考えや発言という資産を、コンテキストとして活用するのです。

チャットを始める前に、AIにこう指示します。

「ウェブ上で『タカハシノリアキ』や『ノンプロ研』に関する私の過去の発言、ブログ、Voicyでの主張をリサーチしてください。その内容を踏まえた上で、これからお願いする〇〇の作業を手伝ってください。」

こうすることで、AIは「タカハシノリアキなら、こういう時どう考えるか、どういう文章を書くか」というコンテキストを理解した上で、作業を進めてくれます。

その結果、僕が作るような記事の叩き台やアイデアを、高い精度で生み出してくれるようになるのです。

皆さんも、自分の会社のウェブサイトのURLや、参考にしてほしい資料のURLをAIに渡すだけでも、回答の質はけっこう変わるはずです。ぜひ試してみてください。

まとめ:AIは「暗黙の了解が通じない、超優秀な新人」

今回は、AIにこちらの意図を正確に伝え、その能力を最大限に引き出すための「伝え方」についてお話ししました。

今日のポイントを振り返ってみましょう。

- AIは、常に「暗幕の了解が通じない、超優秀な新人」だと考えましょう。だからこそ、丁寧な指示(プロンプト)と背景情報(コンテキスト)が不可欠です。

- 良いプロンプトが思いつかなければ、AIにプロンプト自体を作らせる「メタ・プロンプティング」を試してみましょう。

- 毎回同じ指示は「カスタム指示」に登録して効率化。さらに、参考情報(URLなど)を渡すことで、AIをあなただけの「最強の右腕」に育てることができます。

もし今、「AI、いまいちうまく使えていないな」と感じているなら、ぜひプロンプトとコンテキストの与え方を見直してみてください。

まずは第一歩として、今日お使いのAIに「カスタム指示」を設定してみませんか?

「私は〇〇部の〇〇です。回答は常に〇〇の視点でお願いします」と一行登録するだけでも、明日からのAIとの対話がガラッと変わるはずですよ。

以上、「AI活用は伝え方が9割!デキる上司のAI操縦術」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!