みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

DXやデジタル人材育成、よく耳にするものの、なんだかうまくいっているところは少ないような…

もしかしたら、「手段」ばかりが先行していませんか?

本当に大切な「あるべき姿」を見つめ直すヒントを、今日はお届けします。

ということで、今回は「DX推進の「あるべき姿」とは? デジタル人材育成がうまくいかない本当の理由」です。

では、行ってみましょう!

デジタル人材育成、うまくいっていますか?

まず、一つ興味深い記事を紹介したいと思います。「デジタル人材育成を阻むカベを突破せよ–実践機会の創出でDX推進を加速」という、ZDNet JAPANの記事です。

この記事では、PwCコンサルティングが2025年6月に実施した調査を紹介しています。テーマは「社内のデジタル人材育成についての実態と課題」。

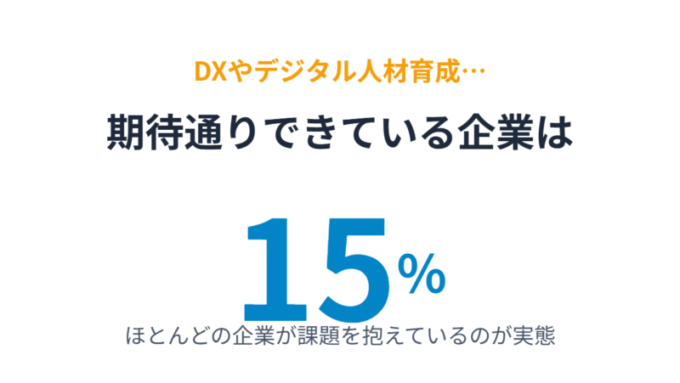

さて、皆さん。社内のデジタル人材育成について、「期待通り、もしくは期待以上できている」と回答した企業は、全体で何%ぐらいだと思いますか?

……なんと、たったの15%だそうです。

うーん、これはなかなか厳しい数字ですね。ほとんどの企業が「期待通りにできていない」と感じている、というのが実態のようです。

なぜ進まない? 2つの大きな「カベ」

では、一体何が障壁になっているのでしょうか。

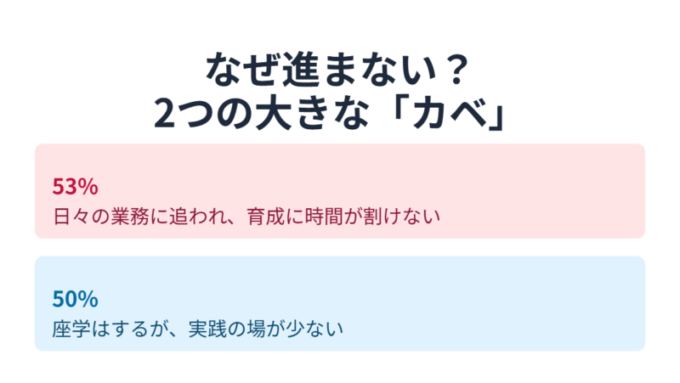

調査結果によると、トップ2はこんな内容でした。

- 対象となる社員が日々の業務に追われて、育成に時間が割けない (53%)

- 座学のトレーニングは実施するが、対象となるプロジェクトが限定的で、実践の場が少ない (50%)

わかります、わかります。

「日々の業務に追われて時間がない」、これはもう本当に、多くの現場で聞こえてくる声ですよね。目の前の仕事で手一杯で、新しいことを学ぶ時間なんてないよ、と。

そして「実践の場が少ない」。座学で知識は学んだけれど、それを実際に使う場所がない。これも非常にもったいない話です。

「実践の場」をどう作る? ある記事の提案

さて、先ほど紹介した記事なんですけれども、この2つ目の課題、「実践の場が少ない」というところにフォーカスして、「じゃあ、どうすればいいのか」を伝えてくれています。

その打開策の第一歩として紹介されているのが、「必要な役割とスキルの定義」だそうです。

記事にはこんな風に書いてあります。

「DXでは、ITを競争優位の源泉と捉え、アプリケーションを収益に貢献する製品とみなす『プロダクト思考』への転換が必要だ」と。

ほう、プロダクト思考。

そして、そのためには「プロダクトオーナー」「スクラムマスター」「リードエンジニア」「デベロッパー」という、4つの役割が必要である。

だから、その役割を育てるために、まずは基礎知識を座学でインプットした後に、「仮想プロジェクト」を実施しよう。

…と、こんな感じの内容でした。

待ってください。「それ、本当に必要ですか?」

……正直に言っていいですか?

僕、これを読んだとき、「うーん、正直さっぱり何を言っているかわからないぞ…」なんて思っちゃいました(笑)。

もちろん、専門家の方々が議論を重ねた結果なのは重々承知の上なんですが、伝わらなければ意味がない。

DXとか、デジタル人材育成とか、この手の話って、なんだか横文字が多くて、難しい話が多すぎるなあって、常々思っているんです。

実際、DXを進めようとして、「よーし、うちもプロダクトオーナーとスクラムマスターと……」みたいに、この4つの役割のスキルを定義して、そのための育成機会を設けよう、と動いたとして、それで「実際にDXがうまくいきました!」みたいな事例を、僕は、実はあまり見たことがないな、と思うんです。

だいぶ「手段」の話が先行しすぎている気がしませんか?

まず、DXのためには「プロダクト」がいる、と書いてありましたが、本当にそうでしょうか? なぜ、あなたの会社にプロダクトが必要なんでしょうか。

もちろん、プロダクトが必要な場合もあると思います。でも、それは会社とか、現場の状況によって違ってくる話ですよね。

仮にプロダクトが必要だとしても、その4つの役割って、本当に全部いるんでしょうか? もしいるとしたら、なぜ必要なのでしょうか。

そして、その役割が本当に必要だとして、それぞれに必要な学びって何なんでしょう。

本当に「座学のインプット」と「仮想プロジェクト」の組み合わせが、ベストな方法なんでしょうか。

いろいろと議論の余地はあると思うんです。

もちろん、一つの選択肢としてはあるのかもしれません。でも、会社の規模とか、事業内容、人員の状況によっては、当てはまらないケースも少なくないんじゃないかな、と思います。

DX推進に必要な、たった1つのシンプルな問い

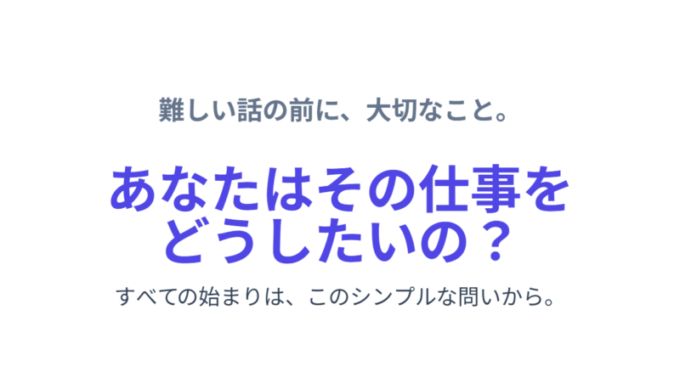

僕が思うに、そんなにややこしい話は、実は全然いらないんじゃないかなって思っています。

まず必要なのは、たった1つのシンプルな問いです。

それは、「あなたはその仕事をどうしたいの?」という質問です。

「定時に帰りたい」から始まった、ある経営者のDX

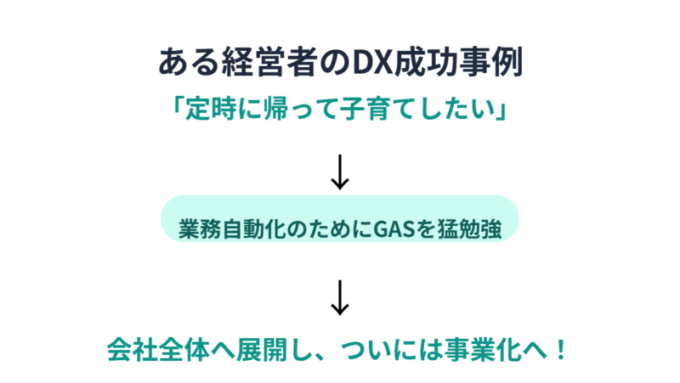

ここで、ある会社がDXを成し遂げた、素敵な事例を一つ紹介したいと思います。

その会社の経営者さんなんですけれども、あるとき、お子さんが生まれたんですね。それを機に、「自分もちゃんと子育てに参加したい」と強く思いました。

しかし、彼は中小企業の経営者で、バックオフィスの仕事も一手に引き受けているような状態。現状では、どうしても残業せざるを得なかったわけです。

そこで彼は考えました。「どうすれば定時に帰れるか?」

これが彼の「あるべき姿」でした。

その「あるべき姿」を実現するために、色々と探した結果、彼が見つけたのが「Google Apps Script(GAS)」というプログラミング言語でした。

そこから彼は猛勉強して、片っ端から自分の業務を自動化、効率化していったんです。

その結果、見事に定時に帰れるようになったわけですね。

彼は思いました。「これは素晴らしい。自分だけじゃなくて、社員みんなができた方がいいな」と。

そこで、社内勉強会を開いて、GASのスキルを社員みんなに展開していきました。

結果的に、会社全体の業務プロセスが、どんどんデジタル化されて、効率化が進んでいくわけです。

「これはうちの会社だけじゃもったいないぞ」

「このノウハウは、お客さんにも喜ばれるんじゃないか?」

そう考えた彼は、ついにその仕組みやノウハウを、自らのお客さんにも提供することを始めました。

……これって、立派なDX(デジタルトランスフォーメーション)だと思いませんか?

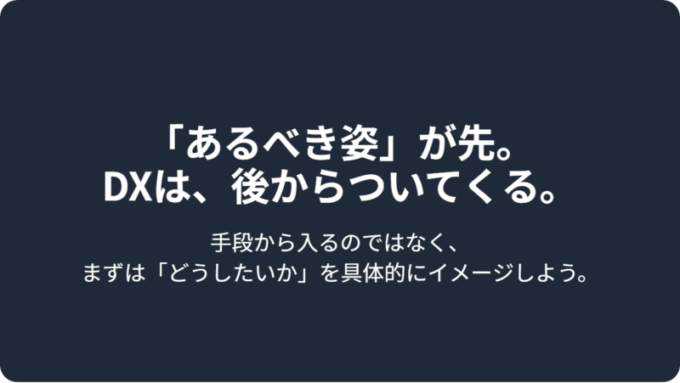

大切なのは、彼が「よーし、DXをやろう!」とか「デジタル人材を育成しよう!」と思って始めたわけではない、という点です。

「今の仕事をどうしたいか(=定時に帰って子育てがしたい)」という「あるべき姿」を追いかけ続けた。

その結果、手段として、たまたまITとかデジタル技術(この場合はGAS)を使うのが有効だった。

その、あるべき姿の想像と、デジタル技術によるその解決を、ずっと続けていたら、結果的にビジネスにもつながっていった。

つまり、そのように追いかけているモードのこと、あるいは行き着いた結果のことを、後から「DX」と呼んでいるんじゃないかな、と僕は思うんです。

「あるべき姿」が先、「DX」は後

なので、冒頭に紹介した記事の話に戻りますが、会社によって「あるべき姿」は違うわけですよね。

その会社にとっての「あるべき姿」に向かうための最善の方法が、たまたま、例の4つの役割を定義するという「手段」なのかもしれません。

でも、それは全ての会社に当てはまるとは限らない、ということです。

「あるべき姿」が明確でないのに、何か新しいことに取り組もうとすると、的外れな「手段」を持ってきてしまいがちです。

「DXをしよう!」

「デジタル人材を育成しよう!」

このように言っている会社のほとんどは、もしかしたら、「自分たちの仕事を本当はどうしたいのか」「自分たちの仕事のあるべき姿は何なのか」という、一番大切な部分が、あまり明確にできていないんじゃないかと思うんです。

DXとかデジタル人材育成は、目的を達成するための「手段」でしかありません。

まずは、あなたの、そしてあなたの会社の「あるべき姿」を具体的にイメージすることから始めてみませんか?

(コメント返し)「もっと楽にしたい」を実現するヒント

さて、これに関連して、以前のVoicyの放送(#1210 いつものExcel仕事が「学びの宝庫」に変わる、たった2つの質問)でいただいたコメントについても、お伝えしておきたいと思います。

カバすけさんからいただいたコメントです。

毎日の業務時間を常に改善の時間と捉えるなら、毎日が未来の投資の時間になるというのは、あらためてハっとさせられる内容でした。毎日の業務が惰性になってヤラされ仕事になってないか見つめ直してみます。

もっと楽をするには?の問いを、もっと粒度を高めるためにどうしたらいいか?オススメの方法があれば教えて下さい。

カバすけさん、ありがとうございます。

「もっと楽をするには?」という問い、素晴らしいですね。これは、「手段の質を(もっと)高めたい」ということともいえます。

じゃあ、それをするにはどうしたらいいか。

実は、今日お伝えした内容がそのまま当てはまります。

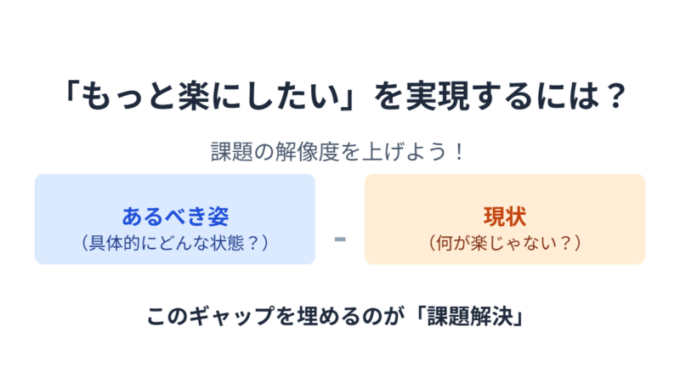

答えは、「課題の解像度を上げること」です。

課題の解像度を上げる「2つの視点」

「課題の解像度」って、どうやって上げるんでしょうか。

まず、「課題」とは何か。

課題というのは、「あるべき姿」と「現状」の「差分(ギャップ)」のことを言います。

ということは、課題の解像度を上げるためには、

- 「あるべき姿」の解像度を高く、明確にイメージすること

- 「現状」の解像度を高く、正確に把握すること

この2つが必要になるわけですね。

カバすけさんの「もっと楽をしたい」で言えば、「もっと楽をしている状態」とは、具体的にどんな状態でしょうか?(=あるべき姿)

そして、「今、何に一番時間がかかっていて、どこが『楽じゃない』のか」を、正確に把握できているでしょうか?(=現状)

そこをどう埋められるか、というのは、この「あるべき姿」と「現状」、その2つを、いかに解像度を高く把握できているかにかかってくるんです。

この2つが明確でないと、的外れな手段を持ってきてしまいますし、そもそも「その差を埋めたい!」というエネルギーも生まれにくいですよね。

ぜひ、「あるべき姿」と「現状」、その2つをしっかり見つめ直してみてください。

まとめ:まずは「どうしたいか」から始めよう

今日は、ZDNetの記事の紹介から入りましたけれども、「DX、何から始めたらいいの?」というお話をさせていただきました。

プロダクトオーナーやスクラムマスターといった難しい役割定義から入る前に、まずはもっとシンプルな問いから。

「あなたはその仕事を、どうしたいですか?」

そして、あなたの「あるべき姿」、そして「現状」の把握をすることです。

あなたの「こうしたい!」が、DXの確かな第一歩になるはずです。

以上、「DX推進の「あるべき姿」とは? デジタル人材育成がうまくいかない本当の理由」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!