みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「まちがいは悪」だと思っていませんか?

実は、脳はまちがえるようにできていて、それこそが創造性の源…!

書籍『まちがえる脳』から、AI時代を生きる僕らに必要な、脳との新しい付き合い方を探ります。

ということで、今回は「まちがえるからこそ素晴らしい。AI時代にこそ知りたい、人間の脳の意外な仕組み – 書籍『まちがえる脳』レビュー」です。

では、行ってみましょう!

「まちがえない」ことは、本当に美徳なのか?

学校のテスト、仕事のプレゼン、日々の生活の中で、僕たちはいつも「まちがえない」ようにと気を張っていますよね。

子どもの頃から「まちがいはダメなこと」と教えられ、正確さや完璧さが評価される社会で生きてきました。僕も、もちろんそうです。できるだけミスはしたくないですし、スマートに物事をこなしたいと思っています。

しかし、今回ご紹介する櫻井芳雄さんの著書のタイトルは、ズバリ『まちがえる脳』です。

今、AIの技術がものすごいスピードで発展しています。計算や記憶といった「まちがえない」ことが得意な分野では、もはや僕たちはAIに太刀打ちできません。そんな時代だからこそ、「じゃあ、人間の役割って何だろう?」「僕らの脳のすごいところって、どこにあるんだろう?」と、改めて自分たちの脳と向き合う絶好の機会なのかもしれません。

この本は、そんな僕たちの問いに、神経科学の視点から深く、そして優しく答えてくれる一冊です。

脳は、そもそも「まちがえる」ようにできている

『まちがえる脳』は、脳科学の専門的な内容を、新書というコンパクトな形で解説してくれる本です。

この本の核心をひとことで言うと、「人間がまちがえるのは、脳がそもそもまちがいを生み出すような情報処理を行っているから。でも、そのおかげで僕たちは新しいアイデアを生み出したり、複雑なことを考えたりできるんだよ」ということです。

つまり、「まちがい」はバグや欠陥ではなく、むしろ人間の思考を豊かにするための重要な機能だ、というわけです。

著者の櫻井芳雄先生は、京都大学名誉教授医学博士で、行動神経科学や実験心理学を専門とされています。

ページ数は244ページと新書サイズですが、中身は専門的な解説がぎっしり。でも、決して難解なだけではなく、僕らの日常的な感覚と結びつけながら解説してくれるので、じっくり読めば、脳の世界の奥深さにきっと引き込まれるはずです。

なぜ僕らは、わかっていても「まちがえて」しまうのか?

この本は、脳の基本的な仕組みから、最新の研究でわかってきたことまで、4つの章に分けて丁寧に解説してくれます。その流れを少しだけご紹介しますね。

序章:人は必ずまちがえる

皆さんも「錯視」の絵を見たことがありますよね。同じ長さの線なのに、矢印の向きが違うだけで、どうしても片方が長く見えてしまう、あれです。

頭では「同じ長さだ」とわかっているのに、僕らの脳は、どうやっても「違う長さだ」と認識してしまう。これは、僕らの脳が情報を処理する過程で、自動的に特定の解釈をしてしまうから起こる現象です。

この章では、こうした例を通して、「人は必ずまちがえる」という大前提を提示します。

だからこそ、ヒューマンエラーを減らすためには、個人の注意力を責めるのではなく、マニュアルを整備したり、工学的な工夫をしたりするアプローチが効果的なんだ、という話につながっていきます。

これは、仕事の仕組み作りにも通じる、とても大切な視点ですよね。

第1章:サイコロを振って伝えている?──いい加減な信号伝達

第1章では、脳の神経細胞である「ニューロン」の仕組みが詳しく解説されています。

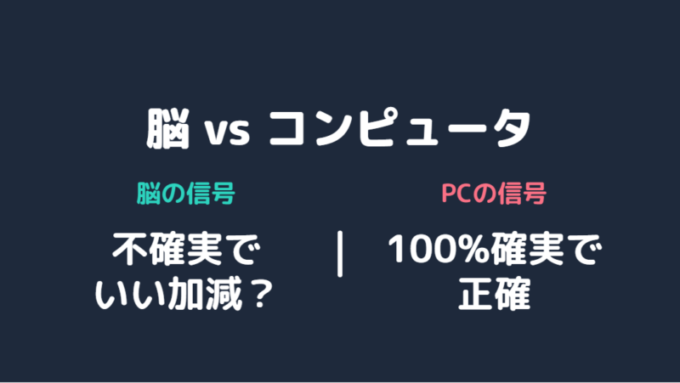

コンピューターの信号伝達って、0か1かで、非常に正確で確実ですよね。送られた信号は、ほぼ100%そのまま伝わります。

ところが、僕らの脳のニューロン間の信号伝達は、驚くほど不確実で、確率が低いものなんだそうです。それであれば、まちがえて当然なわけです。

さらに、ヒトの脳でいうと「記憶」と「計算」は苦手の双璧だそうです。

先日、学校の宿題のあり方について疑問を投げかける放送をしましたが、この点を引用させていただきました。

ひたすら正確な計算や暗記を強いる教育は、この苦手を克服するためのものということになります。

第2章:まちがえるから役に立つ──創造、高次機能、機能回復

じゃあ、そんな「いい加減」な脳が、なぜ役に立つのでしょうか?その答えが、この第2章で語られます。

脳への入力信号が、確率的に、どこに伝わるかわからない。この「不確かさ」があるからこそ、僕らの脳は、いつも同じ答えではなく、時々「意外性のある答え」を出すことができるのだそうです。

これこそが、創造的なアイデア、つまり「ひらめき」の源泉だというのです。

記憶の仕方も、コンピューターのようにデータをそのまま保存するわけではありません。出来事を「意味」に変換します。ですから、個々の単語を忘れても、物語全体のストーリーは覚えていたり、抽象度を変化させたり、物事の本質を捉えて応用したりすることができるわけです。

「まちがえる仕組み」は、そのデメリットを取り返して余りある、人間ならではの高度な思考を実現するための、素晴らしいメカニズムだったんですね。

第3章:単なる精密機械ではない──変革をもたらす新事実

最近、「AIは人間の脳を模したモデルだ」という話をよく聞きますよね。でも、著者は「AIと脳は別ものと考えたほうがよい」と断言します。

確かに、AIのディープラーニングなどの技術は、脳のニューロンとシナプスの仕組みから着想を得ています。しかし、それは脳の働きの、ごくごく一部分を数式化して真似たにすぎません。

実際の脳は、もっとさまざまな部位が複雑に連携していて、そこを行き交う信号ももっと多様で、アナログ的です。そもそも、わかっていることもありますが、未解明なことだらけの世界なのだそうです。

それであれば、AIが脳を模しているとはとてもいえないという話なのです。

僕らが普段使っている「脳」という言葉のイメージが、いかに単純化されたものだったかを思い知らされます。

第4章:迷信を超えて──脳の実態に迫るために

「男性脳/女性脳」「ゲーム脳」「イライラするのはカルシウム不足」…こうした話、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

しかし、本章ではこれらは「迷信」であり、そして脳科学の世界には迷信がはびこりやすいと警鐘を鳴らします。

メディアや僕たち一般大衆は、ついつい物事をわかりやすく、「言い切り」をさせたがる傾向があります。

断定的な情報を目にしたときは、一度立ち止まって、「本当にそうなのかな?」と批判的に捉える姿勢が大切だと、この本は教えてくれます。

僕らが「わかった気」になってはいけない理由

この本を読んで、僕が個人的に最も心を揺さぶられたのは、脳の「わからなさ」そのものでした。

例えば、本書で紹介されている「ニューロン集団の同時発火」という現象。これは、ニューロンの不確かな信号伝達を補う仕組みの一つで、たくさんのニューロンが、まるで示し合わせたかのように、一斉に発火(活動)するというものです。

夜空にまたたくホタルの光が、なぜか一斉に同期して光るようなイメージです。

すごいのは、この同期が「何によって制御されているのか、まだ解明されていない」という事実です。

僕らは毎日、当たり前のように何かを考え、感じ、記憶し、人と会話しています。でも、その時、自分の頭の中で本当は何が起きているのか、どうしてそんなことが可能なのか、ほとんど何も知らずに生きているんですよね。

この本を読むと、自分がいかに「脳についてわかった気になっていたか」を痛感します。そして同時に、僕らの脳の計り知れない可能性にワクワクしてきます。

少なくとも、これだけは言えそうです。

僕らの脳は、記憶や計算のような「まちがえない」ことをするのは苦手である。それはもう、仕方のないこと。

そして、僕らの脳の本当の素晴らしさは、そこにはない。むしろ、まちがえることから生まれる創造性や、まだ解明すらされていない未知の機能の中にこそ、その素晴らしさがあるのではないか、と。

まとめ:AI時代だからこそ、「まちがえる脳」と共に生きる

AIがますます賢くなり、社会に浸透していくこれからの時代。僕たち人間は、AIが得意な「まちがえない」土俵で勝負する必要は、もうないのかもしれません。

むしろ、僕らの脳が本来持っている「不確かさ」や「いい加減さ」、そして「まちがえる」という特性を、もっとポジティブに受け入れて、活かしていくべきなのかもしれませんね。

『まちがえる脳』は、そのための大きなヒントをくれる一冊です。

以上、「まちがえるからこそ素晴らしい。AI時代にこそ知りたい、人間の脳の意外な仕組み – 書籍『まちがえる脳』レビュー」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!