みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「週刊Work&Techニュース」 2025/03/14版をお送りします!

今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。

では、行ってみましょう!

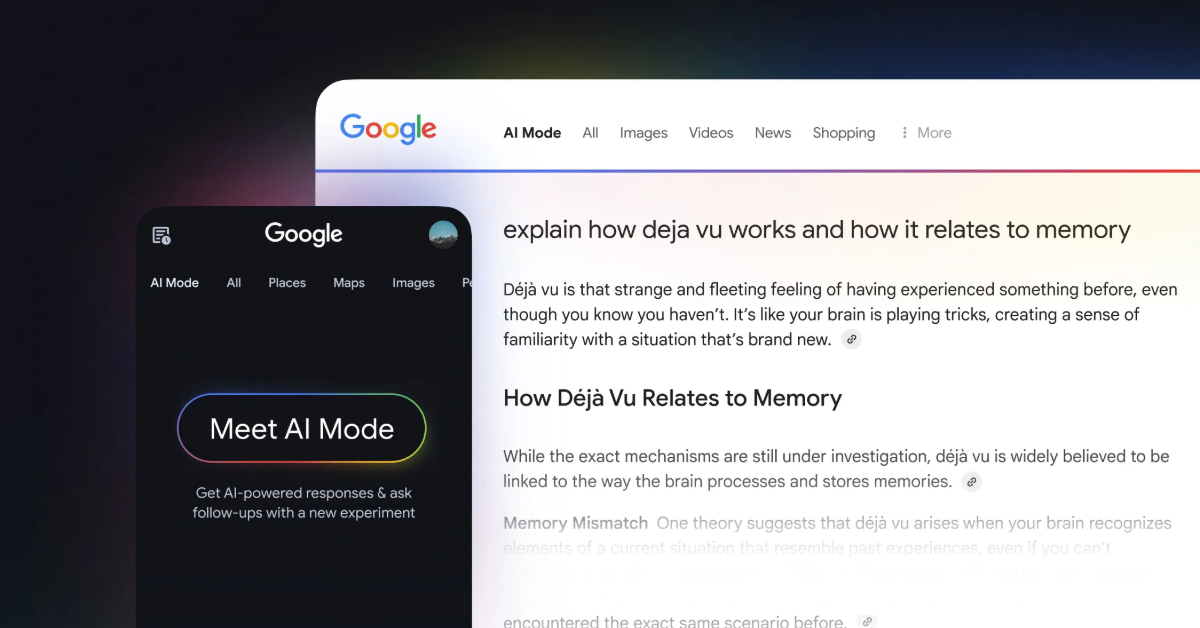

Google検索、「AIによる概要」に「Gemini 2.0」導入、「AI Mode」実験開始

Googleは、検索機能のAI機能を拡張し、「AIによる概要(AI Overviews)」をGemini 2.0でパワーアップさせるとともに、新たな実験的機能「AI Mode」を導入しました。

Gemini 2.0を搭載した「AIによる概要」は米国でリリースされ、コーディング、高度な数学、マルチモーダル検索などの複雑な質問に対して、より高品質で迅速な回答を提供します。

一方、新たに導入される「AI Mode」は、Google One AIプレミアムサブスクライバー向けに提供される実験的機能で、より広範な検索クエリに対してAIを活用した回答を求めるユーザー向けに設計されています。この機能は、複数のデータソースから情報を引き出し、音声、テキスト、画像を通じて対話できるマルチモーダル機能を備えています。

AIによる概要、もうご覧になりましたか?現在のモデルでもかなり便利ですよね。ただ、確かに各ページをクリックしてアクセスする回数は減っているかもしれません。

そして、新しく導入される「AI Mode」は、通常の検索結果とは別に、AIが生成した回答をフルページで表示する機能なんです。例えば、「スマートリング、スマートウォッチ、トラッキングマットの睡眠追跡機能の違いは何か」といった複雑な質問にも、Gemini 2.0が計画を立て、検索を実行し、見つけた情報に基づいて計画を調整するという多段階のアプローチで答えてくれるんです。

これは、Perplexityとガッツリ競合することになりそうですね。僕自身、Google検索を使わずにPerplexityを使う機会が増えてきているのですが、今後どうなっていくのか、とても興味深いです。

26卒学生の内定率は「54.3%」 8割超は「就活継続」、”長期化”の傾向か

就活情報サイトを運営する学情が発表した調査結果によると、2026年春に卒業予定の大学生・大学院生(26卒)の内々定率は2025年2月下旬時点で54.3%に達しています。これは前月の調査時(48.2%)から6.1ポイント増加し、前年同時期(38.1%)と比較すると16.2ポイントも上昇しており、同時期の調査では過去最高を更新しました。

一方で、就職活動を継続中の学生は83.8%と高い水準を維持しており、「内定(内々定)を獲得し、就活を終了」した学生は11.7%にとどまっています。内定獲得率の上昇と就活継続率の高さから、26卒の就職活動は早期化と長期化の傾向が同時に進んでいることがうかがえます。

内定率が54.3%と半数を超える一方で、83.8%もの学生が就活を継続しているというのは、学生が複数の内定を目指す「売り手市場」ならではの現象ですよね。

2023年12月には、政府が新たな就活ルールを導入しました。これにより、インターンを通じて高い専門的知識や能力を持つと判断された学生は、従来の6月1日より3ヵ月早い3月から採用選考を受けられるようになりました。このルール変更が、早期内定獲得の一因となっているんですね。

ただ、2月下旬には半数以上が決まっているというのは、ルールよりもだいぶ早いですね…。

個人的には、学業の集大成である最終年次の成果を全く見ずに採用がガンガン決まってしまうことに、少しモヤモヤした気持ちを感じてしまいます。

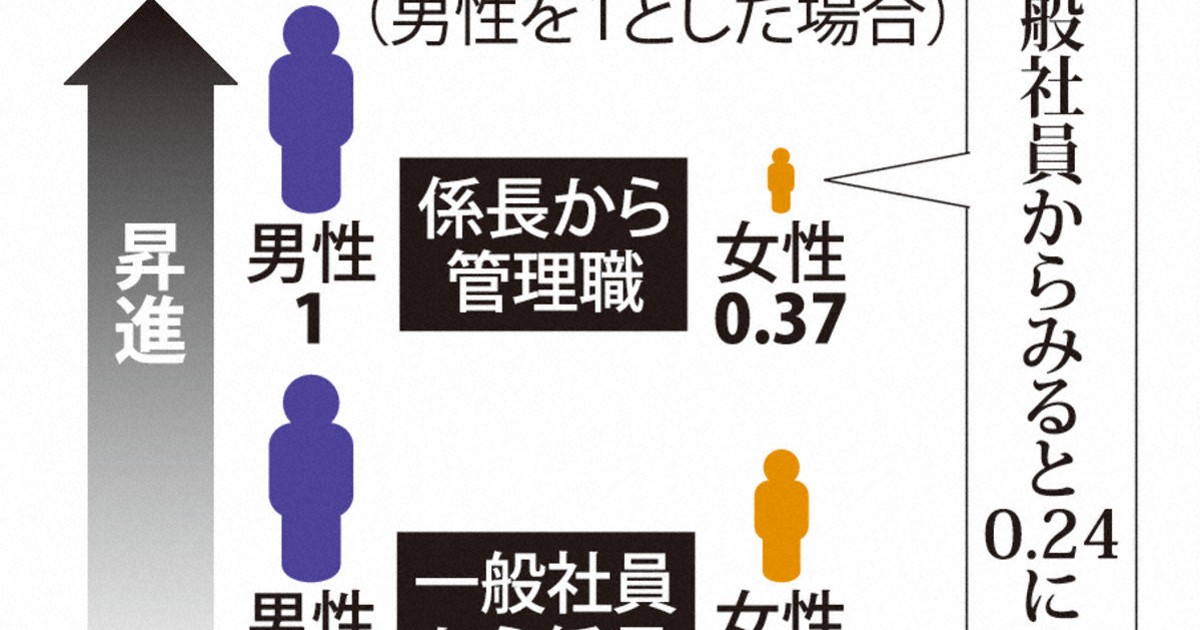

女性の昇進しやすさは男性の4分の1 管理職登用に壁

毎日新聞が国際女性デーに合わせて行った調査で、企業における女性の管理職への昇進のしやすさが男性の4分の1にとどまっていることが明らかになりました。この調査は、全国の2083社を対象に行われ、女性の昇進率を男性の昇進率で割る「登用比」を用いて分析しました。

結果として、女性正社員の管理職への登用比は0.24で、係長から管理職への登用比は0.37と、一般社員から係長への登用比(0.64)よりも低いことが示されました。特に、金融・保険業や製造業では登用比が低く、女性の昇進が難しい現実が浮き彫りになっています。

この調査結果は、女性活躍推進法が施行されてから10年が経っても、企業における男女の昇進格差が依然として存在していることを示しています。

女性活躍推進法は、企業に女性登用の行動計画策定を義務付けていますが、実際の昇進にはまだ多くの壁があるようです。

長時間労働や、部下のマネジメントと子育てとの両立が難しいため、自ら昇進を辞退するケースも多いと聞きます。働き方改革とセットで進めていくことが重要ですね。

OpenAI、月額30万円からのAIエージェントを計画と報道 「人間が費用対効果で負けそう」と話題に

OpenAIが、月額2000ドル(約30万円)から利用できる高性能AIエージェントの提供を計画していると報じられています。このAIエージェントは、データ分析やコーディング、研究者向けの文献レビューなど、幅広い作業に対応し、機能や性能に応じて異なる価格のプランを用意する予定です。

最高額のプランは月額20,000ドル(約300万円)で、博士レベルの研究支援を提供することが期待されています。

この計画を受けて、SNSでは「人間が費用対効果で負けてしまうのでは?」という懸念の声が挙がっています。AIの発展が進むことで、企業の採用活動や新卒学生の雇用に影響が出る可能性も指摘されています。

また、AIエージェントはルーチン業務の自動化やデータ分析などで活躍し、人間の業務量を減らし、効率化を図ることが期待されています。

月額30万円、そして最高額プランは月額300万円…経営者の立場からすると、この価格設定をどう捉えるでしょうか?

OpenAIとソフトバンクグループが提携して開発を進めているAIエージェント「クリスタル・インテリジェンス」というものもありますね。

これらのAIエージェントがどこまで、何ができるのかによって、人とAIの役割分担をシビアに見極めていく必要があるわけですが、どちらが創造的か、内容が適切か、判断があいまいな部分も出てくると思います。

ストレスチェックで中年社員のみに現れた悪化傾向

企業が実施するストレスチェックの結果、中年層、特に40代から50代の社員においてストレス状態の悪化が顕著であることが明らかになりました。この年代では、仕事の責任や役割の増加、対人関係の摩擦、さらには家庭との両立といった要因が重なり、心理的負担が増加しているとされています。

また、技能の活用度や働きがいの低下もストレス要因として挙げられています。これらの状況は、コロナ禍以降の働き方の変化や経済的不安定さが影響している可能性があります。企業はこの年代への特別な支援策を講じる必要性が高まっています。

「年齢と幸せの関係はUカーブを描く」という話を聞いたことがありますか?横軸に年齢を、縦軸に年齢ごとの幸福度の平均値を取ると、40〜50代が底になるUの字状になる、というものです。

今回の結果は、基本的にこの幸せに関する研究結果と合致しているといえます。

しかし、逆にいえば、そういった傾向があるということならば、備えや対策が可能です。

今回のストレスチェックで「技能の活用度」や「働きがい」の低下が中年層に特有の問題として浮き彫りになっているとありました。社内外で、それらをフォローする機会を設けるなどはできそうです。

まとめ

以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/03/14版についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!