みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「週刊Work&Techニュース」2025/04/11版をお送りします!

今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。

では、行ってみましょう!

OpenAIが方針転換、次は「o3」「o4-mini」が数週間で登場へ

OpenAIのサム・アルトマンCEOは4月4日、同社のリリース戦略の変更を発表しました。当初予定を変更し、AIモデル「o3」と「o4-mini」を数週間以内にリリースし、その後数ヶ月でGPT-5を公開する計画です。

アルトマン氏は「GPT-5は当初の想定よりもはるかに優れたものになる」と述べ、「前例のない需要に対応できる十分な処理能力を確保したい」と理由を説明しています。

o3モデルについても「プレビューで紹介したものから多くの面で改良できた」と強調しています。

このニュースは、2月に発表された「o3などの技術を次期GPT-5に組み込み、o3の単独リリースはしない」という方針からの転換となりますね。

現在提供されているo3-miniは、2025年初めに大きな話題を呼んだオープンソースAI「DeepSeek」との競合を意識していると見られていますが、GPT-5の登場前に、次世代モデルであるo3とo4-miniを迅速に市場投入する戦略のようです。

この戦略変更の背景には、中国のDeepSeekをはじめとするオープンソースモデル開発企業との競争が激化していることも考えられます。

さらに、OpenAIはオープンウェイトモデル(モデルの重みを公開する形式)の提供も予定しているとのこと。これまで、社名とは裏腹にモデルの作成や学習プロセスの詳細をあまり公開してこなかったOpenAIですが、この動きも注目されますね。

AI学習に対価、noteが文章投稿者に最高40万円を還元

コンテンツ配信プラットフォーム「note」が、AI学習のためのデータ提供に対して投稿者に報酬を支払う実証実験を実施しました。

1,218名の投稿者が参加し、総額500万円超を還元。最高で40万円以上の報酬が支払われる予定です。

noteがAI学習目的で対価を支払うのは初めての試みとなります。

これは、AI技術の発展とクリエイターの権利保護という、両者のバランスを取ろうとする興味深い取り組みです。

今回の実証実験では、参加したクリエイターさんのコンテンツが、単にページビューやフォロワー数だけでなく、文章の構成や表現、専門性といった、AIの訓練にどれだけ効果的かという観点から、note独自のアルゴリズムで評価されたそうです。

最高で40万円を超える報酬があった一方で、平均すると一人あたり4000円強とのこと。この実験結果を受けて、noteが今後どのような形でこの仕組みを実装していくのか、注目していきたいですね。

ただ、お金が絡む仕組みになると、評価アルゴリズムを攻略しようとする動きが出てこないか…少し心配な点もありますね。

ChatGPT-4oで偽造パスポートの作成に成功? 揺らぐ画像ベースの認証の信頼性

ポーランドのセキュリティ研究者ボリス・ムシエラク氏が、OpenAIのモデル「ChatGPT-4o」を使用してわずか5分で自身のパスポートを精巧に模倣した偽造画像の作成に成功しました。

この偽造パスポートは、オンラインの本人確認(KYC)システムを欺くほど精巧であり、画像ベースの認証システムの脆弱性を浮き彫りにしています。

ムシエラク氏はSNS上で、静止画や動画の自撮りを活用した本人確認の信頼性が完全に失われたと警鐘を鳴らしています。

KYCというのは「Know Your Customer」の略で、銀行口座開設やオンラインサービス利用時の本人確認手続きのことですね。

これまでは、パスポートや免許証といった身分証明書の写真と、本人の顔写真を照合する方法が一般的でした。しかし、AI技術の進化によって、これらのシステムをすり抜けられるほど精巧な偽造画像が作れてしまう可能性が出てきた、ということになります。

この問題を受けて、より安全な認証方法への移行が求められています。

具体的には、スマートフォンなどに搭載されているNFCチップを利用した認証や、EUで導入が進められている電子IDウォレットのような、ハードウェアに基づいた認証技術への関心が高まっています。

ちなみに、ムシエラク氏がこの件をSNSで報告してから数時間後には、ChatGPT-4oが関連する指示(プロンプト)に対して出力を拒否するようになったとのこと。OpenAI側で、悪用を防ぐための安全対策が講じられた可能性がありそうですね。

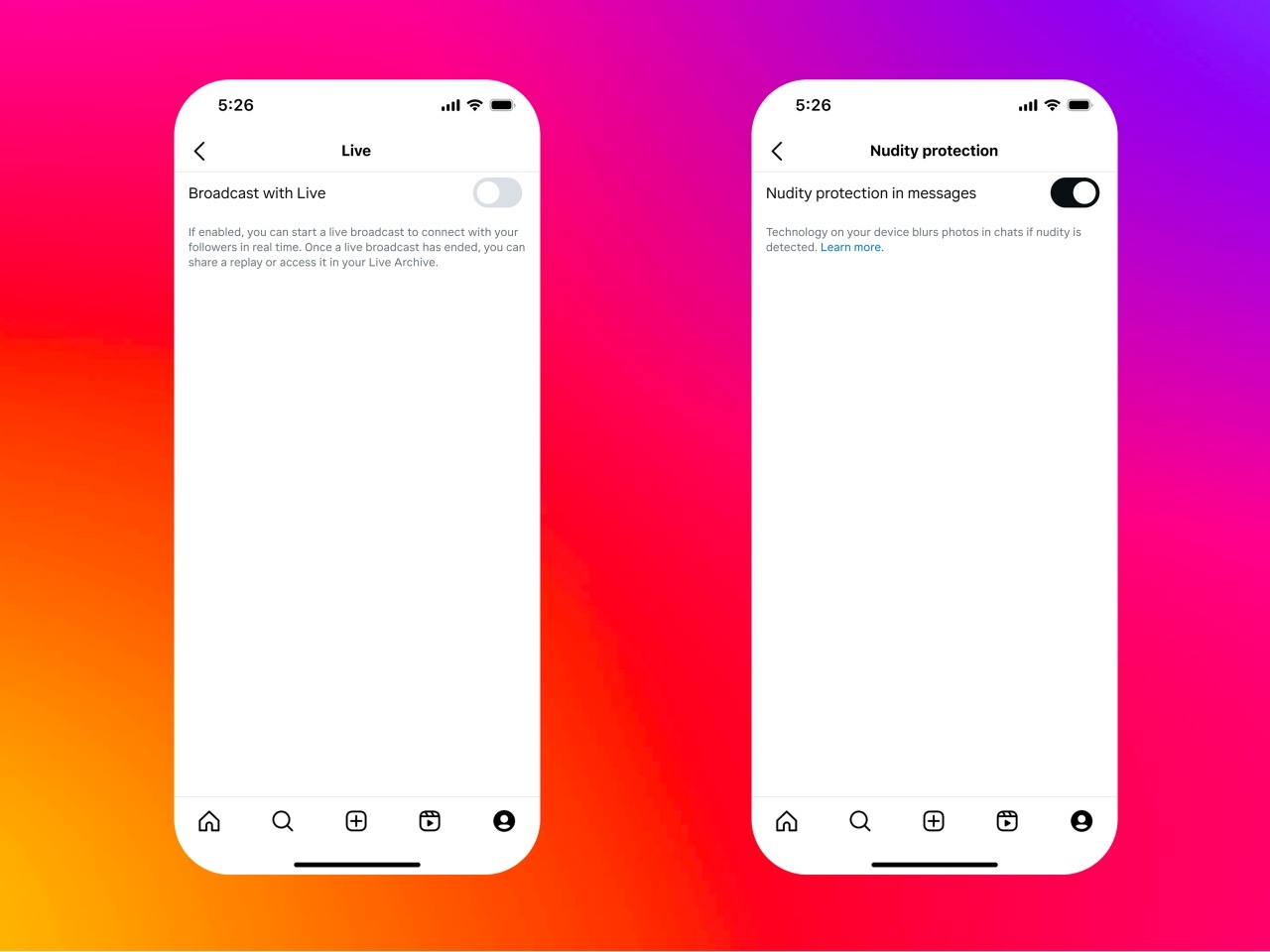

インスタの子ども保護アカウント、Facebookにも拡大–これで十分?専門家の視点は

Meta社は、Instagramの「ティーンアカウント」に新たな保護機能を追加し、FacebookとMessengerにも拡大することを発表しました。

13〜15歳のユーザーは、保護者の許可なしにライブ配信を行ったり、ダイレクトメッセージでの不適切画像のぼかし機能をオフにできなくなります。

この機能は米国、イギリス、オーストラリア、カナダを皮切りに他の地域にも拡大される予定です。

すでに世界で5,400万人以上のティーンアカウントが作成され、日本でも今年1月から導入が始まっています。

ティーンアカウントは、10代の若いユーザーをSNS上のリスクから守るために、2024年9月に導入された機能ですね。

アカウントが自動的に非公開設定になったり、知らない人からのダイレクトメッセージを制限したりといった保護機能が含まれています。メタ社の調査によると、保護者の94%がこの機能を「役立つ」と評価しているそうです。

ただ、専門家からはいくつかの懸念点も指摘されています。例えば、「そもそも偽の年齢で登録している子どもには効果がないのではないか」という点や、「個別の機能追加だけでなく、Metaのプラットフォーム全体で有害なコンテンツを減らすための、より積極的な対策とセットで考える必要がある」といった意見があります。

より安全な環境づくりのためには、継続的な改善が求められそうですね。

Anthropic、対話AI月3万円 高額プランで投資回収

AI企業のAnthropicが、対話型AI「Claude」の新しい高額サブスクリプションプラン「Max」を発表しました。

月額100ドル(約1万5千円)と200ドル(約3万円)の2つのプランが提供され、既存の20ドル(約3千円)のProプランと比較して、それぞれ5倍と20倍の使用量が可能になります。この新プランは、

OpenAIの月額200ドルのChatGPT Proに対抗するもので、AIの高度な開発コストを回収するための戦略と見られています。

のAnthropicが投入する新しい高額プランは、AIを日常的に、かつ大量に活用する「パワーユーザー」と呼ばれる層をターゲットにしているようですね。

例えば、複雑なプロジェクトを進めたり、大量のデータを分析したり、あるいは長い文章を作成・編集したりといった、継続的で高度な対話が必要な業務では、従来のプランだと利用量の上限がネックになるケースが増えていた、という背景があるようです。

この高額プランの加入者は、利用量が増えるだけでなく、新しい機能へ優先的にアクセスできたり、サービスが混雑している時でも優先的に利用できたりといった特典も受けられるとのことです。

OpenAIのChatGPT Proも、高度なリサーチ機能などで人気を集める一方、パワーユーザーが使いすぎることでむしろ赤字になっているのでは?といった話も聞かれます。

のAnthropicは、AmazonやGoogleなどから総額60億ドル以上の投資を受けているものの、GoogleやMicrosoftのように既存の安定した収益源があるわけではありません。そのため、本業であるAIサービス自体でしっかりと収益を上げていく必要がある、という事情もありそうですね。

まとめ

以上、「週刊Work&Techニュース」2025/04/11版についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!