みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「週刊Work&Techニュース」 2025/08/01版をお送りします!

今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。

では、行ってみましょう!

グーグル、検索結果を「グループ分け」する新機能をテスト

グーグルは新たな検索実験「Web Guide(ウェブガイド)」の提供を開始しました。

この機能は、AIを活用し検索結果をテーマごとにグループ分けして表示するものです。

検索結果が一つの長いリストではなく、「総合ガイド」や「体験談」「安全情報」など、さまざまな視点で分かれ、より探しやすくなっています。

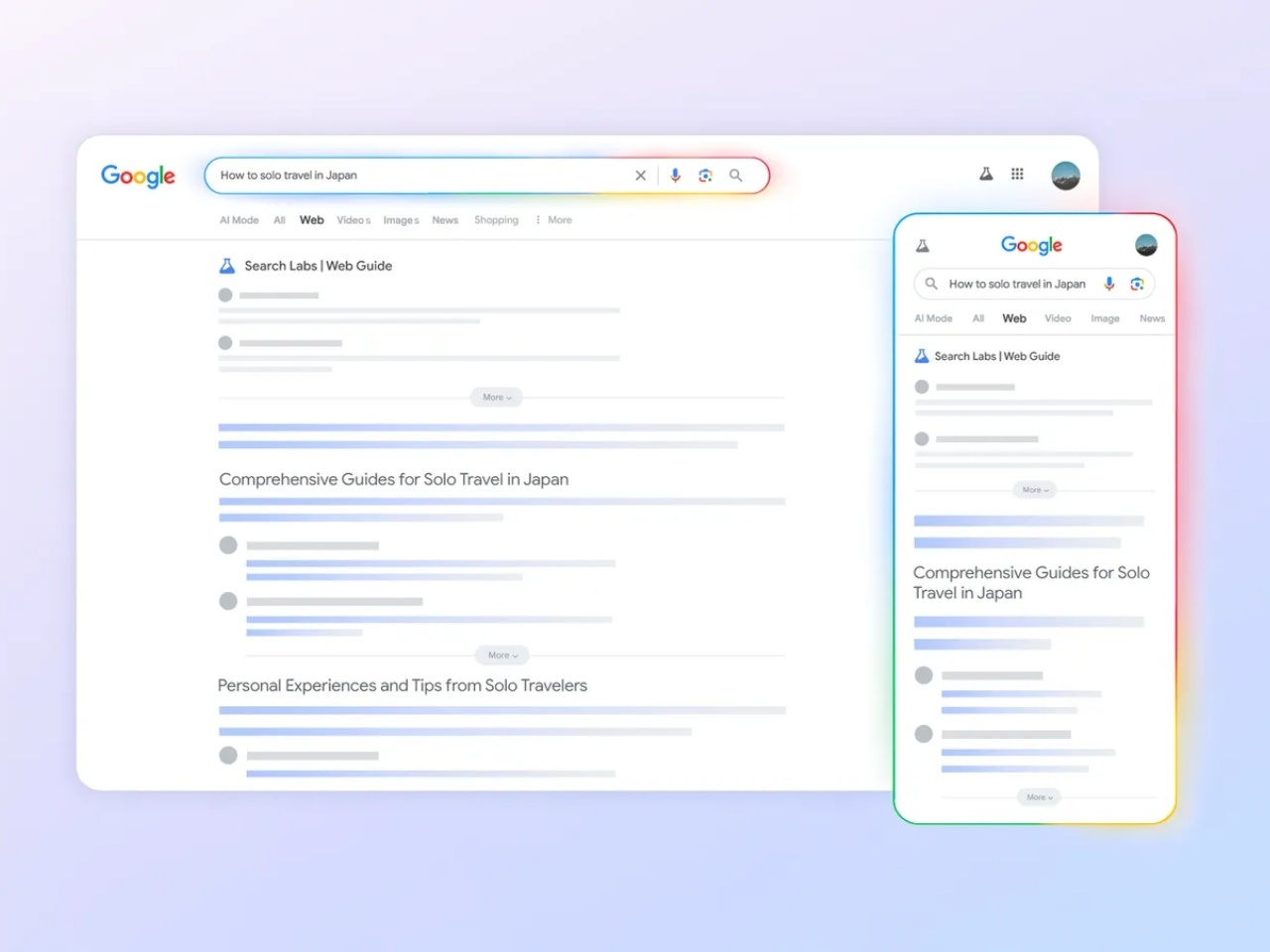

現在は一部ユーザーがSearch Labsから「Web」タブを選ぶことで利用可能で、今後対象範囲の拡大も予定されています。

現在のGoogle検索は、AIが生成した要約が一番上に表示され、その下に各ウェブページへのリンクが並ぶ形式が主流になりつつあります。

今回テストが始まった新機能は、この構成にさらに工夫を加えるものです。

この機能のすごいところは、Google独自のAI「Gemini」が、検索された言葉の意図やウェブ上の膨大な情報を深く理解し、関連性の高いテーマごとに情報を整理してくれる点にあります。

たとえば、Googleが公開した例では、「日本に一人旅するには」と検索すると、まず関連性が特に高い2つのウェブページが提示されます。その下に短い概説があり、さらに「日本への一人旅に関する包括的ガイド」や「一人旅の個人的体験とアドバイス」といった見出しが立てられ、それぞれに合致するウェブページがまとめられて表示されます。

これは、AIによる要約で利便性を高めつつも、情報源であるウェブサイトへの誘導もしっかりと確保しようという、Googleなりのバランス感覚の表れなのかもしれません。

ユーザーにとっても、サイト運営者にとっても良い落としどころを、色々と模索している様子がうかがえますね。

ChatGPTにあなたの秘密をペラペラ明かさない方が良い–サム・アルトマン氏も危惧

ChatGPTにプライベートな話や悩みごとを打ち明けることには注意が必要です。

OpenAIのCEOサム・アルトマン氏は、ChatGPTとの会話は医師や弁護士、カウンセラーのような法律で守られた「秘密保持」の対象ではないと警告しました。

法的命令があればチャットの内容が第三者に開示される可能性もあるため、センシティブな情報は入力しないよう呼びかけています。

OpenAIのCEO、サム・アルトマン氏がこのような発言をした背景には、多くの人々がChatGPTをまるで親しい友人やカウンセラーのように、個人的な相談相手として使い始めている現状があります。

AIが相手だと、人間関係のような気遣いが不要なため、かえって人に話しにくいことでも相談しやすい、という側面がありますよね。とても便利な一方で、忘れてはならない注意点があります。

それは、AIとの会話には、医療や法律相談のように法的に定められた「守秘義務」が存在しないということです。つまり、プライバシー保護の観点からは、まだ課題が残っていると言えます。

「AIに与えた情報は、予想もつかないあらゆる形で利用される可能性がある」ということを、私たちは常に心に留めておく必要があるのかもしれません。

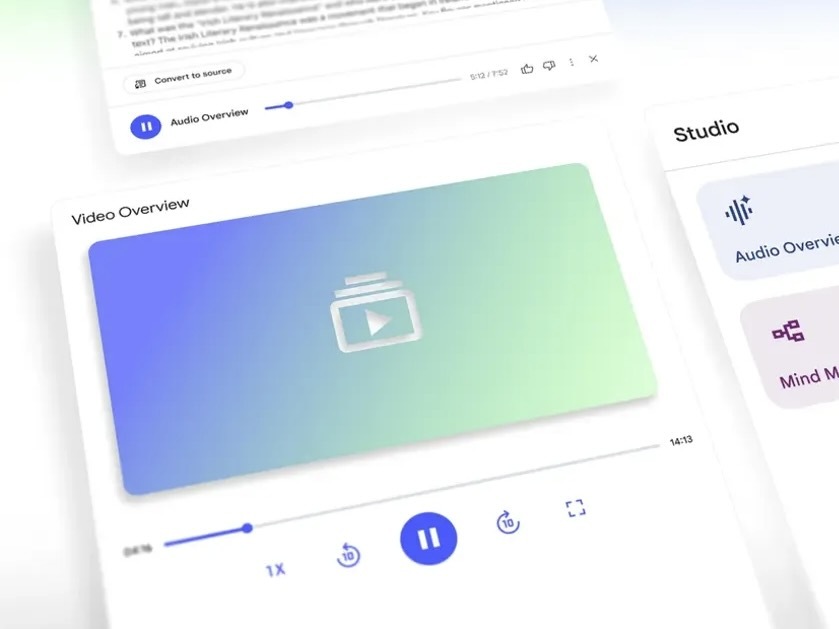

Googleの「NotebookLM」が進化–膨大な資料の「要約プレゼン動画」をAIで自動生成

Googleが提供するAIリサーチツール「NotebookLM」に、AIが資料内容を自動で整理し、ナレーション付きスライド動画として要約プレゼンを生成する新機能「Video Overviews」が追加されました。

膨大で複雑な書類やノートをアップロードすると、AIが重要なポイントや構造を抽出し、わかりやすい解説動画をわずか数分で作成してくれます。

現在は英語版で提供開始されており、今後さらに多言語対応が予定されています。

この「Video Overviews」は、これまで提供されていた音声で要約を解説してくれる機能の、いわば「動画版」です。資料の要点を、AIが画像や図表、引用などを効果的に使いながら、直感的に理解できるよう解説してくれます。

公開されているデモ映像を見ると、まるでアニメーション付きのスライドを使ったプレゼンテーションのようで、非常に分かりやすい印象を受けます。

さらに素晴らしいのは、音声解説機能と同じように、生成される動画を自分好みにカスタマイズできる点です。

解説してほしいテーマや目的、求める内容のレベルなどを細かく指定できるので、自分自身やチームの理解度、用途に合わせてオーダーメイドの解説動画を作ることが可能です。

ひとつの情報源(ワンソース)から、文章だけでなく、音声や動画といった様々な形式の成果物(マルチアウトプット)を生み出せる。そんな「ワンソース・マルチアウトプット」の世界が、この機能によって一歩近づいたように感じます。

個人的にものすごく期待しているアップデートです。

ChatGPTに「学習モード」登場、すぐ答えを出さず思考を促す

OpenAIは7月29日、会話型AI「ChatGPT」に新機能「学習モード」を追加したと発表しました。

この学習モードでは、質問に対してすぐに答えを出すのではなく、ユーザーが自ら答えにたどり着くためのヒントや段階的なアプローチを提示します。

無料版はもちろん、有料プランの利用者もすぐに利用できるようになり、数週間以内には教育機関向けの「ChatGPT Edu」にも順次提供される予定です。

これまでのChatGPTは、質問を投げかけるとすぐに答えを返してくれる、というのが基本的なスタイルでした。しかし、新たに追加された「学習モード」は、単に答えを教えるのではなく、ユーザーが「考え方」や「解き方」そのものを学べるように設計されています。

AIとの対話を通じて、一歩一歩理解を深めていける仕組みは、まるで隣に家庭教師がいて、一緒に問題に取り組んでくれるような、そんな自然な学習体験を提供してくれます。

実際にプログラミングについて試してみたのですが、ただ「コードを書いてください」とお願いしたところ、「いきなりコードをお渡しするのではなく、一緒にステップを踏んで作っていきませんか😊」と、思考を促すような提案をしてくれました。

この機能は、教育関係者や専門家の協力を得て開発されたとのことで、子どもから大人まで、幅広い層の「学び」をサポートしてくれるツールになりそうですね。

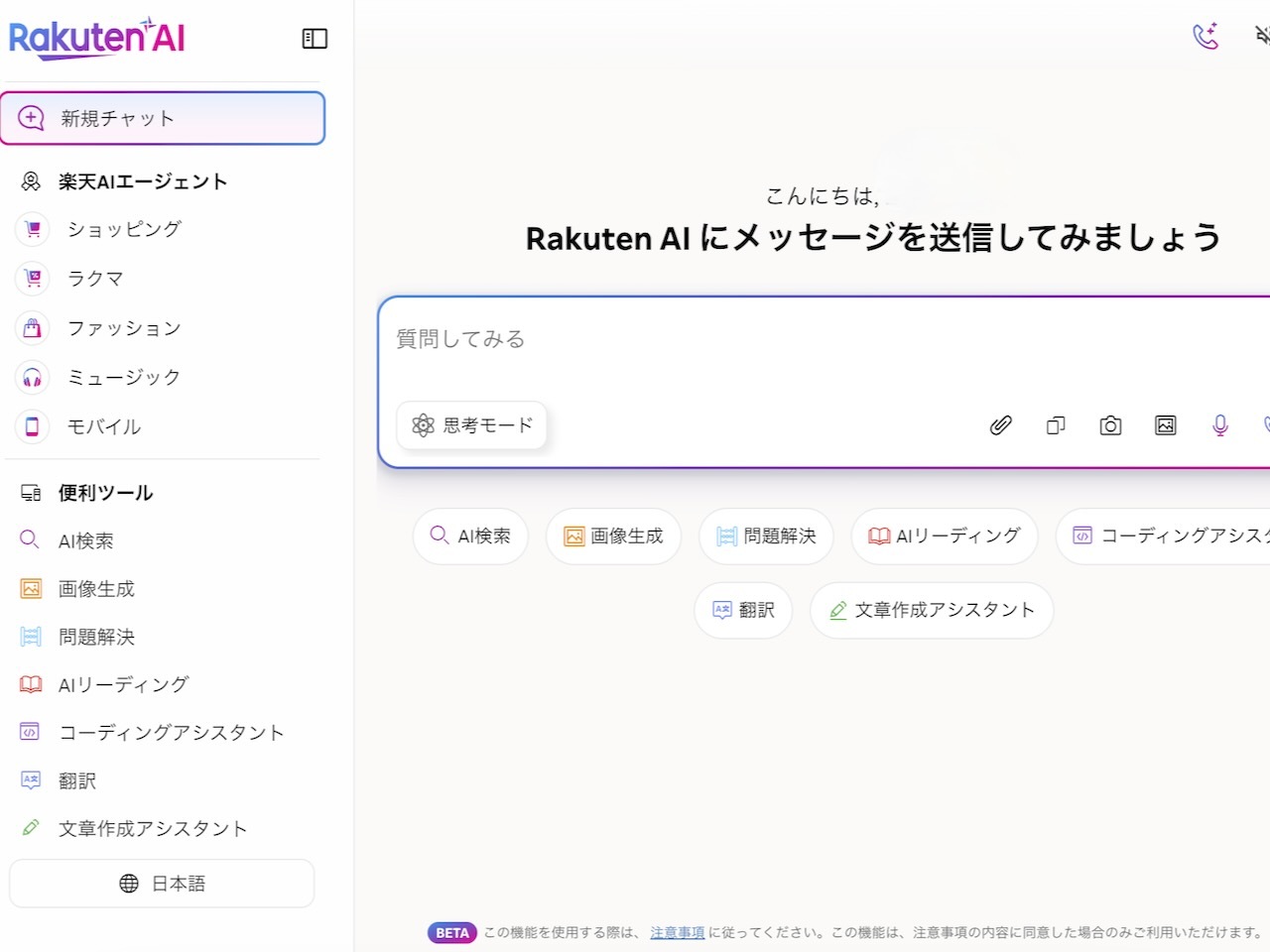

楽天がChatGPTのような「Rakuten AI」提供開始–ウェブ版(ベータ)も用意

楽天グループと楽天モバイルは、エージェント型AIツール「Rakuten AI」の本格提供を7月30日から開始しました。

楽天モバイル専用アプリ「Rakuten Link」に加え、専用ウェブアプリ(ベータ版)も用意されており、楽天IDを持つユーザーなら誰でも無料で利用できます。

テキストや音声、画像から質問できるチャットAIや、多様な機能が体験可能です。今後は「楽天市場」など他のグループサービスにも導入予定です。

「Rakuten AI」は、話題のChatGPTのような対話ができるAIですが、最大の特徴は、楽天が独自に開発したモデルであるという点です。

そうなると、やはり気になるのはその「精度」ですよね。独自開発だからこそ、AIが生み出す回答の質が、ChatGPTやGoogleのGeminiといった世界のトップランナーたちと比べてどうなのか、という点が大きなポイントになりそうです。

ただ、楽天には大きな強みがあります。それは、ショッピング、金融、旅行など、巨大な「楽天経済圏」で蓄積された膨大なデータです。これらのデータを活用してユーザーと対話できるようになれば、他のAIにはない、ユニークで便利な体験が生まれるかもしれません。

現時点ではまだその段階ではありませんが、今後の展開が非常に楽しみなサービスです。

まとめ

以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/08/01版についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!