みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「週刊Work&Techニュース」 2025/08/22版をお送りします!

今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。

では、行ってみましょう!

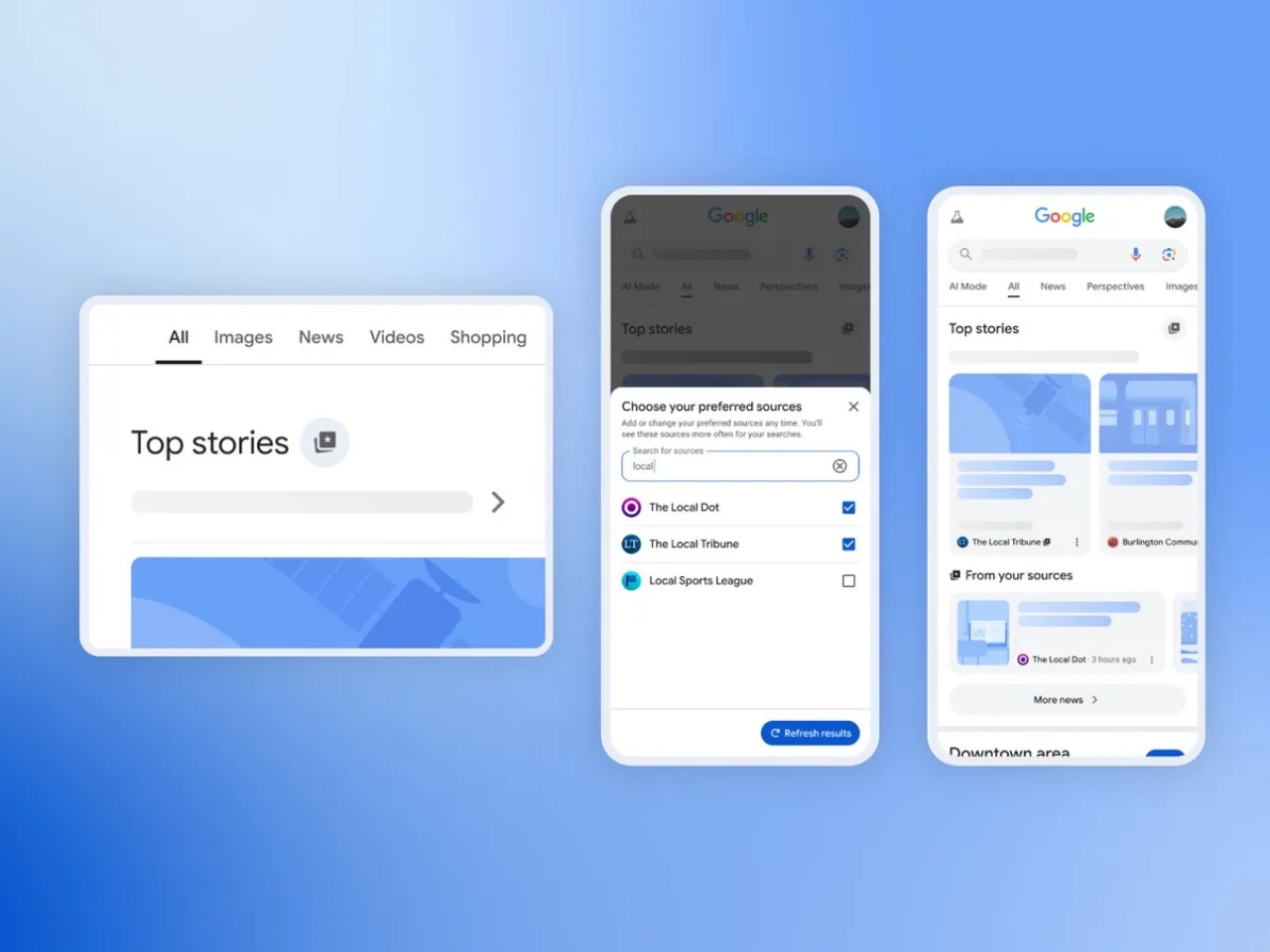

グーグル検索で「ニュースの情報源」をユーザー自ら選択可能に

グーグルは検索結果に表示されるニュースについて、ユーザーが「情報源」を選べる新機能を発表しました。

これにより、ユーザーは大手新聞や専門メディア、地域ニュースなど、好みの情報源を設定して検索結果に反映できるようになります。

より信頼できるメディアを優先したり、自分が重視する視点からニュースを集められる仕組みです。

利用者が情報の受け手であると同時に、選び手として主体性を持てる点が大きな特徴となっています。

これまで、グーグル検索で表示されるニュースの情報源は、アルゴリズムによって自動的に決められていました。しかし、今回の新機能によって、私たちユーザーが自らニュースの発信元を選べるようになります。

これは、AIによる情報の要約が主流になる中で、ニュースメディアへの流入をユーザー自身に委ねようというグーグルの姿勢の表れかもしれません。

情報源を選択すると、そのメディアの記事が検索結果の上位や「From your sources」という専用のセクションに表示されやすくなります。もちろん、選んだ以外の情報源が全く表示されなくなるわけではなく、設定はいつでも自由に変更できます。

この機能は、まずはアメリカとインドで提供が始まりますが、試験的な導入ではユーザーの半数以上が4つ以上の情報源を追加するなど、関心の高さがうかがえます。

これからの時代、メディアにとっては、いかに多くのユーザーから「信頼できる情報源」として選んでもらえるかが、ますます重要になっていきそうですね。

Geminiが過去の会話から学習する新機能「パーソナルコンテキスト」–無効にするには?

GoogleのAIアシスタント「Gemini」に、新しく「パーソナルコンテキスト」機能が登場しました。

これは過去のチャット内容を自動的に記憶し、ユーザーの好みや背景を学習して、次回以降の会話をよりパーソナライズするものです。

新機能はデフォルトでONですが、Geminiアプリの設定画面から「パーソナルコンテキスト」→「過去のチャット履歴」項目をオフにすることで無効化できます。

また、会話ごとに履歴を残さない「一時チャット」も利用できます。

「パーソナルコンテキスト」は、Geminiとの過去のやり取りをAIが覚えてくれることで、私たちのことをより深く理解し、気の利いた応対をしてくれるようになる仕組みです。例えば、以前話した内容や好みを記憶してくれるので、何度も同じ説明を繰り返す手間が省け、よりスムーズで自然な会話が楽しめるようになります。

似たような機能はChatGPTにも「メモリ機能」として搭載されていましたが、一方で課題も指摘されていました。

同じ質問をしても、AIがユーザーの過去の履歴に合わせて応答を変えるため、結果の再現性が失われてしまうことや、AIがユーザーの意図を先読みしすぎてしまう、といった点です。

Googleの面白いところは、GmailやGoogle検索といった、私たちが普段使っている他のサービスの情報も活用できる可能性がある点です。

これらのパーソナルな情報とAIがどう連携していくのか、個人的にも非常に注目しています。

毎日1億人が遊ぶロブロックスを学校教育に 日本でも広がるその可能性

世界中で毎日1億人以上が遊ぶオンラインゲーム「ロブロックス」が、学校教育でも活用されはじめています。

ロブロックスは、自分で自由にゲームや体験を作れる仕組みを持ち、プログラミングやデジタル表現の学びに役立つと注目されています。

海外では既に授業で導入する事例が増えており、日本でも教育関係者が関心を高めています。

Robloxは、ただのゲームではありません。世界中のユーザーが作った無数の3Dバーチャル空間(エクスペリエンス)を、毎日1億人以上が訪れる巨大なプラットフォームであり、一種のソーシャルメディアとも言えます。

利用者の半数以上が10代を中心とした「α世代」で、彼らは遊ぶだけでなく、自らコンテンツを創造し、ときにはそれを販売することさえあります。

私の息子も夢中になっているのですが、一体何がそんなに楽しいのだろう?と不思議に思うこともありました。

遊びながらプログラミングの基礎的な考え方を学んだり、仲間と協力して課題を解決するスキルを自然に身につけられる…子どもたちの「創造性」を育み、「人とつながる力」を養うという観点で見ると、Robloxは非常に興味深い教材と言えるかもしれませんね。

今やブランド検索の「3分の1」がAIによるものと判明 SEO一辺倒はすでに終焉か

最新の調査によると、ブランド名での検索のうちおよそ3分の1が、Googleなどの検索エンジンではなく、生成AIを通じて行われていることが分かりました。

従来、企業は検索結果の順位を上げるためにSEO対策に力を入れてきましたが、消費者が直接AIに質問して答えを得る傾向が拡大しており、従来型の検索に依存した戦略は見直しが必要となっています。

SEO(検索エンジン最適化)は、これまで企業が自社のウェブサイトを多くの人に見てもらうための基本的な戦略でした。しかし、AIチャットが情報の新しい入口となる中で、これからは「いかにAIに自社のことを取り上げてもらうか」が新たな課題になっています。

例えば、私たちがAIに「おすすめの化粧品は?」と尋ねたとき、その答えに自社のブランド名が含まれているかどうかが、ビジネスにとって非常に重要になるのです。

これからは従来のSEOだけでなく、AIから「信頼できる情報源」だと認識してもらうことが大切になります。これを「AIEO(AI Engine Optimization)」などといいます。

具体的には、公式サイトやニュースリリース、Q&Aページの内容を充実させ、質の高い正確な情報を発信し続けることが鍵となります。

AIの仕組みは多様で変化も速いため、すぐに成果が見えるわけではありませんが、長期的な視点でじっくりと取り組む必要がありそうです。

NTTデータは40万円支援 、社内コミュニティーは意外と効果が大きいらしい

NTTデータでは、社員が自主的に運営する「社内コミュニティー」を積極的に支援しています。

2022年に立ち上げられた「Community Leader’s Community」は、コミュニティ運営者を支える取り組みで、表彰制度やセミナーを通じて社内全体を活性化しています。補助金は最大40万円。

現在は217ものコミュニティが存在し、生成AIやマイクロソフト技術の共有などオープンな学びの場となっています。こうした活動は社員の成長や制度改革にもつながり、大きな成果を生んでいるようです。

社内コミュニティーと聞くと、趣味の集まりをイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、NTTデータの取り組みは少し違います。

ここでは、社員同士が業務の枠を超えてつながり、知識やスキルを共有する場として機能しており、技術者の育成や学習意欲の向上に直接結びついています。

例えば、2024年度に行われたマイクロソフト関連の資格取得を応援するイベントでは、350人以上が参加し、わずか3ヶ月で650件以上の資格取得・更新を達成したそうです。これは素晴らしい成果ですよね。

企業が補助金を出してまでこうした活動を支援する背景には、社員が自主的に学び、成長できる環境を整えることが、巡り巡って会社全体の技術力や競争力を高めることにつながる、という考え方があります。

僕自身も学びのコミュニティを推進しており、その効果は強く実感しています。多くの企業に取り入れていただきたいですね。

まとめ

以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/08/22版についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!