みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「週刊Work&Techニュース」2025/09/19版をお送りします!

今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。

では、行ってみましょう!

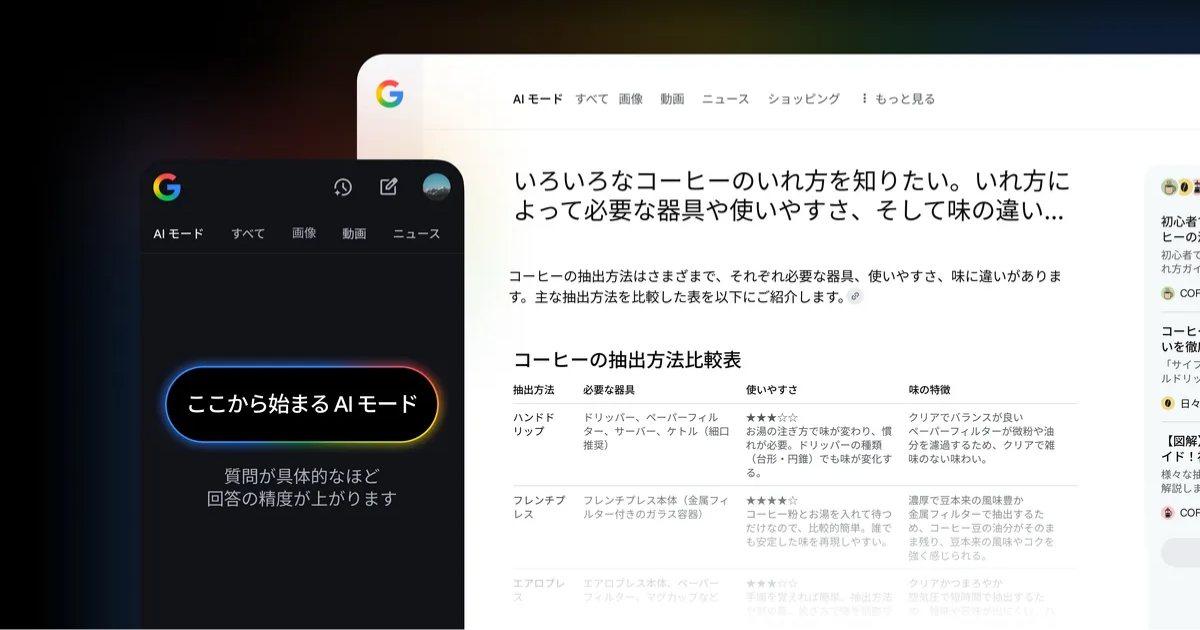

Google検索の「AIモード」日本語で提供開始 複雑な質問に対応可能、マルチモーダル機能も

Googleは、日本語対応の新機能「AIモード」を検索サービスに追加しました。

AIモードとは、検索キーワードや質問文に対してAIが情報を自動で整理し、要点を分かりやすくまとめて答えを提示する仕組みです。

従来の検索と違い、複数のウェブページを見に行かなくても、一度の検索で必要な情報をまとめて確認できます。

また、マルチモーダル機能も搭載し、テキストだけでなく画像や音声も検索の入力として使用できます。

このため、写真や音声に関する質問にも直感的に対応でき、より素早く納得のいく答えにたどり着けるのが特長です。

Google検索の「AIモード」が、いよいよ日本語でも使えるようになりましたね。

これまでのGoogle検索は、調べたいキーワードを入力して、表示されたたくさんのリンクの中から自分で答えを探し出す、という流れが基本でした。

少し前から、検索結果の上にAIによる要約が表示される「AIオーバービュー」という機能が加わりましたが、今回の「AIモード」は、さらに一歩進んでAIが中心となる機能です。

このモードでは、Googleの最新AIである「Gemini」が、まるで人と話すように質問の意図を深く理解してくれます。

例えば「京都発で6泊7日の旅行プランを作って。伝統工芸も体験できて、おすすめの夕食も教えてほしい」といった複雑なお願いにも、条件を整理してまとめて回答を生成し、参考になるウェブサイトへのリンクも一緒に示してくれます。さらに、その答えに対して追加で質問を重ねることも可能です。

多くの人にとって、AIを本格的に日常で使うための入り口ができた、という感じがしますね。

一方で、これまで検索エンジンからのアクセスに頼っていたウェブサイトが、この変化によってどのような影響を受けるのか、これからも注意深く見ていく必要がありそうです。

AI検索Perplexityに新たな訴訟、百科事典のブリタニカが著作権侵害で訴え

「ブリタニカ百科事典」などを展開するブリタニカ社が、AI企業Perplexityを著作権と商標権の侵害で提訴したことが明らかになりました。

訴訟の内容は、PerplexityがAI検索サービスを提供する際に、ブリタニカの著作物やブランドを無断で利用した疑いがあるというものです。

これにより、AIと著作権の関係について改めて議論が高まる可能性があります。

AI検索サービスのPerplexityが、また新たな訴訟に直面しました。

今回は、辞書や百科事典で知られ、情報の信頼性が非常に高いブリタニカ社が原告です。ブリタニカのCEOは、「Perplexityは『世界初の回答エンジン』をうたっているが、提供する回答は、しばしばブリタニカの回答そのものだ」と、強い言葉で指摘しています。

Perplexityは、コンテンツを提供してくれたウェブサイト運営者などに収益を分配する仕組みを導入し、共存を目指す姿勢も見せています。しかし、その分配方法が、コンテンツ制作者側にとって本当に満足のいくものなのか、という課題は残ります。

AIが学習データとしてインターネット上の膨大な情報を使う以上、著作権との関係は避けて通れない問題です。

特に今回の件は、信頼性の高い情報源がどのように扱われるべきか、という点で大きな意味を持ちます。AIとクリエイターがどのように共存していくのか、今後の議論の行方が注目されます。

Microsoftも週3出社に–なぜフルリモートでは駄目なのか

米Microsoftは9月9日、働き方の方針を見直し、全従業員に週3日の出社を求める新しいルールを導入することを発表しました。

これまで柔軟なテレワークが推奨されていましたが、今後は完全なリモートワークだけでなく、出社も求められることになります。

この方針変更について、会社側は「データは明確」であり、対面で協力することが業務の効率やチームワークの向上に不可欠だと説明しています。

Microsoftも、週3日の出社を基本とする方針を打ち出しましたね。同社は「データは明確」だと説明しており、完全なリモートワークでは、仕事の効率や新しいアイデアの共有といった面で課題があることが分かってきた、ということなのでしょう。

一方で、特にITエンジニアの中には、フルリモートでの働き方を強く希望する人も少なくありません。

企業にとっては、優秀な人材を確保することと、組織全体の生産性を高めること、この二つのバランスをどう取るかが難しい問題だったのかもしれません。

しかし、AIの普及によりITエンジニアの採用をそこまで重視しなくてもよくなってきたという判断はあるのかも知れません。

個人的には、基本はリモートワークで集中して作業を進め、大きな熱意を注ぎたいプロジェクトや、チームでの深い学び、活発なコラボレーションが必要な時には対面で集まる、といった使い分けが良いように感じます。

そう考えると「週3日」と固定するのではなく、目的に応じて「時々」集まるという形でも良いのかもしれないなどと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。

Google「Gemini」が「ChatGPT」を抜いた–米App Storeで無料アプリ1位に

米国のApp Storeにて、GoogleのAIアプリ「Gemini」が「ChatGPT」を抜いて、iPhone向け無料アプリランキングの1位に輝きました。

今回の順位変動は、AIチャット分野における競争の激化を象徴しています。

Geminiは直感的な操作性や検索機能の拡充が評価されており、多くのユーザーがダウンロードしています。

Google公式によると、最新アップデートや利用状況がユーザーに好評で、特に「Nano Banana」機能が注目を集めているようです。

これまでAIチャットアプリの分野ではChatGPTが圧倒的な一番手でしたが、米国のApp StoreでGoogleの「Gemini」が1位になったという、少し驚きのニュースです。

今回のランキング急上昇の大きな要因とされているのが、「Nano Banana」という新しいAI画像モデルです。正式には「Gemini 2.5 Flash Image」という名称で、このモデルが持つ画像編集能力が、多くのユーザーの心を掴んでいるようです。

写真に新しいものを描き加えたり、それらを違和感なく自然に馴染ませたりする機能が、とても高く評価されています。

この機能がリリースされてから数週間で、ユーザーによって2億枚以上のAI画像が作られ、Geminiアプリの新規ユーザーは1000万人以上増えたそうです。

かつてChatGPTの画像生成機能で、特定のアニメ風の画像を作ることが流行したように、多くの人を惹きつける画像系のキラー機能が登場すると、AIアプリの勢力図も大きく変わることがあるのかもしれませんね。

ChatGPTの用途に「大きな変化」、OpenAIらの調査で浮き彫りに

OpenAIらの最新調査によると、ChatGPTの用途が大きく変化しています。

2024年半ばまでは、ChatGPTの利用の約半数が仕事関連でしたが、2025年半ばにはその割合が4分の1強まで減少しました。

現在では、個人利用や生活の中での情報収集、アドバイス、質問などが主な用途になっています。

調査では、こうした変化が新規ユーザーの増加ではなく、既存ユーザーの使い方が大きく変化したことに起因すると分析されています。

ChatGPTの使われ方が、ここ1年で大きく変わってきているようです。調査によると、以前は仕事のサポートとしての利用が中心でしたが、最近は個人の生活に役立つ「相談相手」としての役割が急速に増えています。

具体的には、文章作成の支援といった仕事関連の使い方は全体の3分の1以上から4分の1近くまで減った一方で、「情報検索」の割合は14%から24%へと大きく増加しました。これは、人々が日々の疑問やアドバイスを求めて、従来の検索エンジンの代わりにChatGPTを使うようになってきていることを示しています。

この変化は、新しいユーザーが増えたからではなく、以前からのユーザーがAIの活用方法を広げ、より生活に密着した使い方をするようになった結果だといいます。

AIが単にタスクをこなす「ツール」から、日々の暮らしに寄り添う身近な「パートナー」へと変わりつつある、そんな時代の流れを感じさせるニュースですね。

まとめ

以上、「週刊Work&Techニュース」2025/09/19版についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!