みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

最近、ChatGPTやGeminiなど、チャット形式の生成AIはかなり普及しましたよね。

今回は、それらとは少し違うタイプのAIツールを紹介します。

プログラミングから文章作成まで手伝ってくれる次世代AIエディタ「Cursor」です。

ということで、今回は「ノンプログラマーにもおすすめ!AIエディタ「Cursor」入門【初心者向け】」です。

では、行ってみましょう!

はじめに:AIと「会話」しながら作業する新しい体験

皆さん、AIと「会話」しながらプログラミングをしたり、ブログ記事を書いたり、Webページを作ったりできるツールがあったら、試してみたいと思いませんか?

「プログラミングなんて自分には縁がないよ」と感じる方もいるかもしれません。

でも、このCursorというツールは、実はプログラマーではない、僕たちのようなノンプログラマーでも大いに活用できる可能性を秘めているんです。

この記事を読み終える頃には、Cursorがどんなツールかが分かり、ご自身のPCにインストールして使い始めるまでができるようになっています。

ぜひ、新しいAI体験への第一歩を一緒に踏み出してみましょう!

Cursorの正体は「AI搭載の超高機能メモ帳」

まず、「Cursorって一体何なの?」というところからお話ししますね。

一言でいうと、Cursorは「AIとチャットしながら、あらゆるテキストファイルを作成・編集できるツール」です。

いわゆる「エディタ」で最大の特徴はAIが搭載されていること

テキストファイルを編集するツールのことを「エディタ」と呼びます。

Windowsに標準で入っている「メモ帳」が、一番シンプルなエディタの仲間ですね。

Cursorもそのエディタの一種。

プログラミングのコードはもちろん、Webページを記述するHTML、そしてこのブログ記事のような文章(Markdown形式)など、書式のないプレーンなテキストであれば、何でも扱うことができます。

ちなみに、WordやGoogleドキュメント、Notionなどは、見た目を整えるための装飾情報などが含まれているため、純粋なプレーンテキストではありません。

Cursorは、あくまで文字情報そのものに集中するためのツール、と考えると分かりやすいかもしれません。

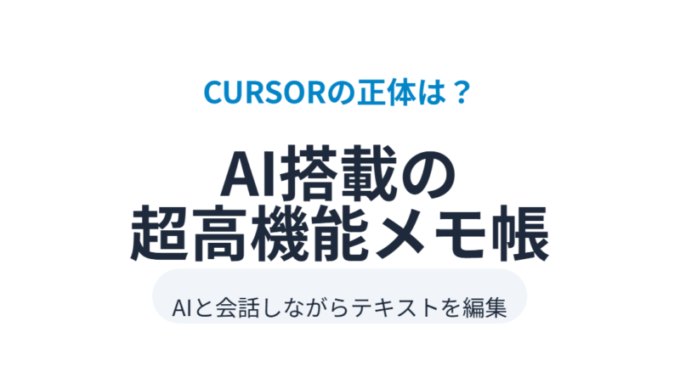

そして、このツールの最大の特徴は、なんといってもエディタの画面内でAIとやり取りをしながら、テキストを直接編集できる点にあります。

プロ御用達の「VS Code」がベースだから安心

少し専門的な話になりますが、Cursorは「VS Code」という、多くのITエンジニアに愛用されている無料のエディタをベースに作られています。

専門用語では「フォーク」と呼ばれる方法でつくられているのですが、言い換えるなら「VS Code」のAI搭載バージョンのようなイメージです。

そのため、基本的な設計思想や操作感はVS Codeとほぼ同じ。

さらに、VS Codeの大きな魅力である「拡張機能」も利用できます。

これは、自分の使いやすいように機能を追加してカスタマイズできる仕組みのこと。つまり、Cursorを自分だけの最強ツールに育てていく楽しみもあるわけです。

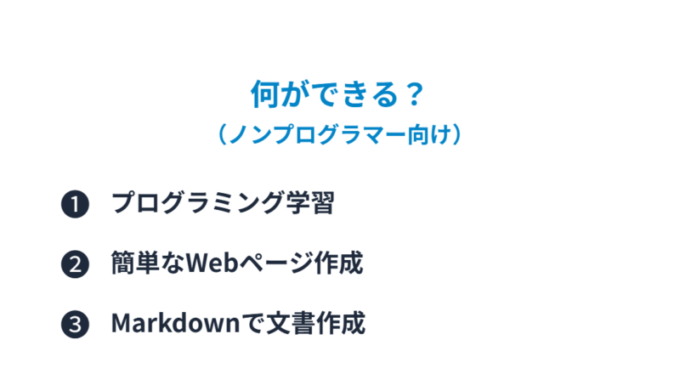

ノンプログラマーにこそ響く!Cursorの得意なこと

「でも、プログラマー向けのツールなんでしょ?」と思いますよね。

もちろんプログラミングに絶大な効果を発揮しますが、それだけではありません。

ノンプログラマーの方にこそ役立つ、具体的な使い道をご紹介します。

1. プログラミング学習の最強パートナーに

プログラミングのコードは、プレーンテキストの代表格です。

コードを書いたり、修正したり、エラーの原因を探したり…こういった作業を、エディタに表示されたコードを対象として、AIに相談しながら進めることができます。

特に強力なのが「タブ補完」という機能。

コードを少し書くと、AIが「次に書きたいのはこれじゃない?」と予測して提案してくれるんです。OKならタブキーを押すだけで、どんどんコードが完成していく。この体験は、ちょっと未来を感じますよ。

分からないことがあれば、その場ですぐにAIに質問できるので、わざわざブラウザで検索する手間も省けます。

特に、ノンプログラマーの方が挑戦しやすいPythonという言語は、Cursor上で実行までできるので非常に相性が良いです。

2. 簡単なWebページ(LP)作成

お店の紹介やイベント告知など、簡単なWebページ(LP:ランディングページ)を作りたいと思ったことはありませんか?

本来、Webページを作るにはHTMLやCSSといった専門知識が必要ですが、CursorならAIに「こんな感じのページを作って」とお願いするだけで、たたき台となるコードを生成してくれます。

あとは、AIと対話しながら「ここの色を変えて」「この文章を追加して」と指示を出していけば、少しずつ理想の形に近づけていくことができます。

3. Markdownでの文書作成

企画書やブログ記事、書籍の執筆など、文章作成にも威力を発揮します。

「文章作成ならWordやGoogleドキュメントの方が…」という声も聞こえてきそうですね。確かにおっしゃる通り、デザインや見た目まで含めて完成させたい場合は、それらのツールが適しています。

しかし、「まずは構成を練って、文章そのものに集中したい」という場面では、装飾などの情報がないプレーンテキストの方が、かえって思考がクリアになることがあります。

なお、プレーンテキストで文書の構造などを指示する書き方が「Markdown」で、CursorはMarkdownの文書作成も得意です。

AIに文章の要約を頼んだり、誤字脱字をチェックしてもらったり、アイデアの壁打ち相手になってもらったりと、文章作成のあらゆる場面であなたをサポートしてくれます。

さらに、プレーンテキストだからこそ、「Git」や「GitHub」といったバージョン管理ツールと連携できるのも大きなメリット。複数人で長期間にわたって一つの文章を改訂していくようなプロジェクトで、その真価を発揮します。

気になる料金と使えるAIモデル

Cursorには無料プランもありますが、AIの使用制限が厳しいので、本格的に活用するなら月額20ドルの「Proプラン」以上がおすすめです。

初めてサインアップすると2週間のProプラン無料トライアルが利用できるので、まずはそこでじっくり使い勝手を試してみるのが良いでしょう。

利用できるAIモデルも豊富です。

Claude 4.5/4 SonnetやGPT-5、Gemini 2.5 Flashなど、最新の高性能なモデルを使うことができ、デフォルトのAutoモードではCursorが作業内容に応じて自動で切り替えてくれます。

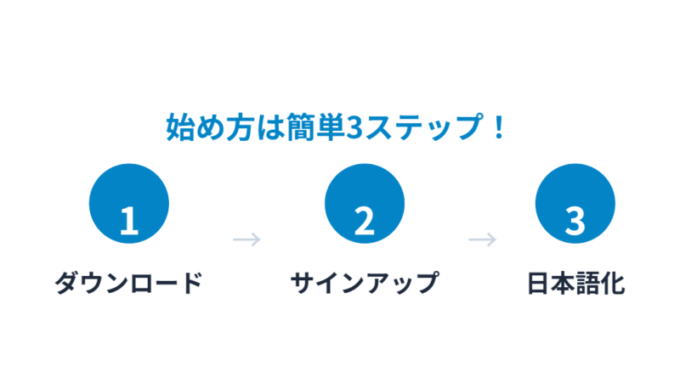

さあ、始めよう!Cursor導入の簡単3ステップ

導入はとても簡単です。3つのステップで、今日からあなたもCursorを使い始めることができます。

ステップ1:ダウンロード

まずはGoogleなどで「Cursor」と検索し、公式サイトにアクセスします。

お使いのPC(WindowsやMac)に合ったインストーラーをダウンロードして、インストールを実行してください。

ステップ2:サインアップ

インストールが終わったら、Cursorを起動します。

Googleアカウントなどを使って簡単にサインアップ(会員登録)できます。

この時点でProプランの2週間トライアルが開始されるので、色々な機能を試してみましょう。

ステップ3:初期設定(日本語化)

起動直後はメニューなどが英語表示になっています。

画面の左側にあるアイコンが並んだバーから、四角が4つ組み合わさったような「拡張機能」のアイコンをクリックします。

検索窓に「Japanese Language Pack」と入力して、出てきた拡張機能をインストールしましょう。

これでメニューなどが日本語化され、準備は完了です!

まとめ

今回は、AIと会話しながらあらゆるテキストを作成・編集できる、次世代AIエディタ「Cursor」をご紹介しました。

インストールも簡単で、誰でも今日から新しいAI体験を始めることができます。

プログラミングや文章作成のハードルをぐっと下げてくれる、あなたの頼もしい相棒になってくれるはずです。

なお、以下noteでお送りする後編では、僕が実際にGAS(Google Apps Script)やPythonのコードを生成させてみたリアルな感想、そしてこのツールのノンプログラマーの使いどころはどこにあるのか。

良い点もイマイチな点も含めて、正直にぜんぶお話しします。気になる方はぜひ続けてご覧ください。

以上、「ノンプログラマーにもおすすめ!AIエディタ「Cursor」入門【初心者向け】」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!