みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

「週刊Work&Techニュース」 2025/05/16版をお送りします!

今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。

注目のテクノロジーと働き方に関するニュースが盛りだくさんです。

では、行ってみましょう!

「Chrome」、詐欺サイト検出をGemini Nanoで強化 怪しい通知の警告機能も

Googleは、ChromeブラウザとAndroidにAI「Gemini Nano」を活用した新たな詐欺対策機能を導入しました。

これにより、デスクトップ版Chromeでは閲覧中のウェブページが詐欺の可能性がある場合、AIがリアルタイムで分析し、危険と判断された際には警告を表示します。

また、Android版Chromeでは、ウェブサイトからの怪しい通知をAIが自動で検出し、ユーザーに警告する新機能も追加されました。

ユーザーは警告を受けた通知の解除や許可を自身で選択できます。

今回のアップデートで注目したいのは、AIが皆さんのスマートフォンやパソコン上で、リアルタイムに詐欺サイトや悪質な通知を見つけ出してくれるようになった点です。

この「Gemini Nano」というAIは、使っているデバイスの中で直接動くので、皆さんのプライベートな情報が外部に送られる心配も少なく、インターネットの接続が遅いときでもスムーズに機能してくれます。

特に、最近は作られてはすぐに消えるような新しい手口の詐欺サイトや、偽のセキュリティ警告も増えていますよね。そういったものにも、このAIは素早く対応してくれるのが大きな特徴です。

しかし残念ながら、AI技術の進化は、詐欺の手口も巧妙にしてしまっている側面もあります。特に日本語が自然になっているため、私たち日本人もターゲットにされやすくなっているのが現状です。

ですから、良い技術が出てきてもリテラシーは必要と考えておいたほうが良いと思います。

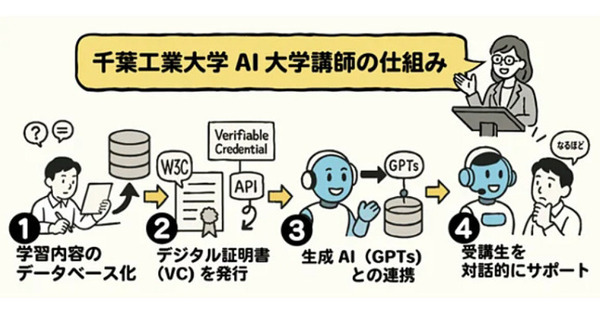

千葉工大、国内初となる「AI大学講師」を正式導入 ブロックチェーン活用、個別最適化教育を実践 AI大学講師と学長のコメント発表

千葉工業大学は、日本で初めて「AI大学講師」を正式に導入したと発表しました。

このAI講師はChatGPTと学生ごとの学習履歴データベースを組み合わせ、個別最適化された対話型指導や思考プロセスの可視化を実現します。

学習記録はブロックチェーン技術を活用したデジタル証明書「Verifiable Credential」として管理され、信頼性の高い学習成果の証明が可能です。

現在は「web3・AI概論」の授業で実証実験を実施中で、学長とAI講師からのコメントも発表されました。今後は実験結果をもとに全国の大学への展開も検討されています。

千葉工業大学で導入された「AI大学講師」、これは単に質問に自動で答えてくれるAIとは少し違うんですよ。学生さん一人ひとりのこれまでの学習の記録や、課題への取り組み、さらには授業中の発言内容までしっかり記録して、それぞれにピッタリ合った教え方をしてくれるのが大きな特徴なんです。

そして、その大切な学習の記録は、「ブロックチェーン」という改ざんがとても難しい技術を使って、デジタル証明書として保存されます。これなら、例えば就職活動のときに、自分が大学でどんなことを学んで、どんな成果を上げたのかを、自信を持って証明できますよね。

学長の伊藤穰一さんは、「AIはあくまで教育をサポートする道具。これによって先生たちが、もっと創造的な教育活動に時間を使えるようにしたい」と話しています。

大学の先生たちも、創造的な活動に割ける時間が少ないと聞きます。ぜひうまくいってほしいです。

パープレキシティAI、新たな資金調達で時価総額140億ドルへ=報道

AI検索エンジンを開発する米新興企業パープレキシティAIが、新たに5億ドルの資金調達ラウンドを進めていることが分かりました。

この調達が完了すれば、同社の時価総額は140億ドル(約2兆2,000億円)に達する見込みです。

今回のラウンドはベンチャーキャピタルのアクセルが主導し、半導体大手エヌビディアも引き続き支援企業として関与しています。

昨年11月時点の評価額は90億ドルでしたが、AI検索分野への期待の高まりを背景に、急速な企業価値の上昇が注目されています。

AIを使った検索サービスを開発しているPerplexity AIが、なんと5億ドルもの新しい資金を集めるというニュースです。

皆さんも、調べ物でChatGPTやGeminiのようなAIサービスを使うことがあるかもしれませんが、このPerplexity AIは特に「検索」に特化しているのが特徴で、サブの検索エンジンとして活用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

最近は、他の大きな会社も検索機能をどんどん強化していますし、Google自身もこれまでの検索エンジンにAIを組み合わせていこうとしています。

AIを使った検索は、これからのインターネット利用の中心になっていくかもしれませんし、そうなると検索エンジンの世界の勢力図も大きく変わる、まさに転換点です。

その中で、Perplexity AIがどんな風に存在感を示していくのか、とても楽しみです。

マイクロソフト、全従業員の6000人を削減-管理職層を簡素化

アメリカのIT大手マイクロソフトは、世界中の従業員の約3%にあたる6000人規模の人員削減を行う方針を発表しました。

今回の削減は主に管理職層を対象とし、組織の簡素化と経営効率の向上を目指すものです。

解雇の対象は全職位・全地域に及び、傘下のLinkedInやXbox部門なども含まれる可能性があります。

マイクロソフトはAIやクラウド事業など成長分野への経営資源集中を進めており、2023年以来の大規模な人員削減となります。

マイクロソフトが従業員を削減するというニュース。特に注目したいのは、マイクロソフトの業績がとても好調な中での決断だという点です。

2025年の1月から3月までの決算では、売上も利益も過去最高を記録していて、経営が苦しいわけでは決してないんです。

英語のことわざに「The time to repair the roof is when the sun is shining.(屋根の修理は晴れているうちにするものだ)」というものがあります。

会社が元気なうちに、将来を見据えてちょっと痛い目を見てもいいので体制を整えるということなのでしょう。

このような事例では、「どの部分がリストラされるか」を見るのが大事と考えます。

今回の人員削減は、ずばり「管理職層」とされています。

AI技術を活用することで、もっと効率的に、そしてスピーディーに、意思決定や計画を進められるようになります。さらに、組織をよりフラットにして、意思決定のスピードを上げ、事業をより俊敏に動かせるようにすることが狙いと考えられます。

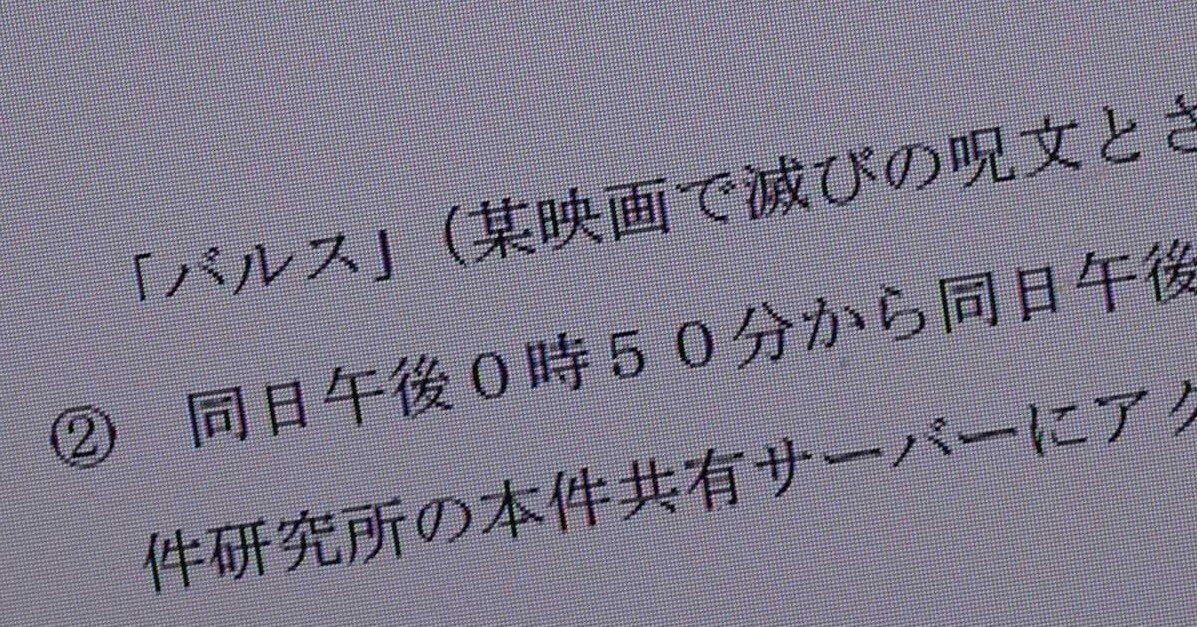

退職日に“ファイル削除プログラム”起動──データを削除した退職者 vs. 半導体企業の裁判例 その行方は?

半導体企業を退職した元従業員が、退職日に会社のサーバ内ファイルを削除するプログラムを起動し、多数の業務データを消去したとして裁判となりました。

徳島地方裁判所は、被告の元従業員とその家族に対し、約577万円の損害賠償を連帯して支払うよう命じました。

削除されたデータは実験装置の操作手順書や実験データなどで、会社側は再開発費や損失を訴えていましたが、裁判所は復旧費用のみを損害と認めました。

退職する方が会社のデータを意図的に消してしまった場合、法的にどんな責任が問われるのか、考えさせられる裁判例ですね。

裁判所の判断としては、会社のサーバーに保存されているファイルは、会社にとって財産的な価値があるもので、特別な理由がない限り、会社の利益として守られるべきだ、というものでした。

元従業員の方は、「引き継ぐ必要がないものだった」とか「商用利用できない資料だった」といった主張をされたようですが、裁判所はそれらを認めず、データを削除した行為は許されないこと(不法行為)だと判断したんです。

よほど恨みがあったのか、裏側にあるストーリーが気になりますが、いずれにしても退職するときは「立つ鳥跡を濁さず」が鉄則ですね。

まとめ

以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/05/16版についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!