みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

部下や後輩のミスに、ついカッとなって感情的に叱ってしまった経験はありませんか?

そのフィードバック、もしかしたらチームの成長を妨げている「悪いダメ出し」かもしれません。

チームで仕事をしていると、誰かのミスはつきものですよね。そんなとき、相手にどう指摘し、どう改善を促すか、いわゆる「ダメ出し」の仕方って、本当に難しい問題だと思います。

今回は、相手を前向きにし、チーム全体のパフォーマンスを向上させる「良いダメ出し」のコツと、その根幹にある「心理的安全性」という大切な考え方について、お話ししたいと思います。

ということで、今回は「【良いダメ出し、悪いダメ出し】チームの生産性を劇的に上げる「心理的安全性」の高め方」です。

では、行ってみましょう!

ついやってしまいがち!な「悪いダメ出し」の正体

早速ですが、ここに一つの事例があります。

あなたのチームで、チームメイトの一人が納期の締め切りを間違えてしまい、取引先への納品が遅れてしまいました。当然、取引先からはお怒りの電話がかかってきます。

さあ、あなたならこの状況でどうしますか?

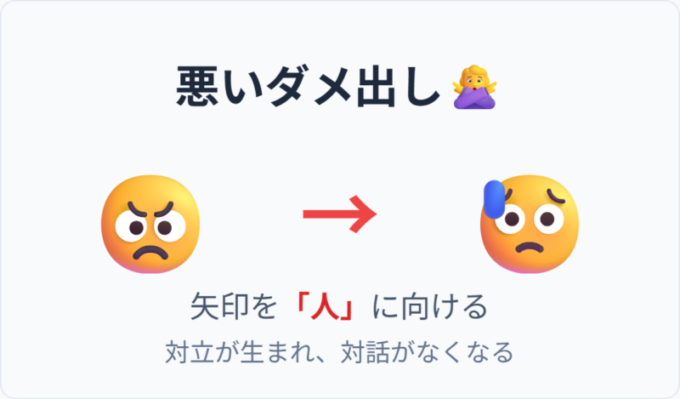

ここでやってしまいがちなのが、ミスをした納品担当の彼に、怒りの矢印をまっすぐ向けてしまうことです。

「君がちゃんと締め切りを把握していないから、こんなことになったんだ!」

「なんで確認しなかったんだ!君はダメなやつだな!」

「次から締切をしっかり守るように、ちゃんとしろよ!」

…うーん、耳が痛いですね(苦笑)。でも、ついやってしまいがちだと思いませんか?

言われた方は、「はい、申し訳ありません…」とシュンとなるしかありません。

このように、問題が起きたときにその原因を「人」に求めてしまうと、指摘する側とされる側が向き合う「対面」の構図になってしまいます。

向けられた矢印は、相手との間に対話の「壁」を作ってしまい、建設的な話し合いができなくなってしまうのです。

これこそが、チームの成長を止めてしまう「悪いダメ出し」の正体です。

矢印の向きを変えるだけ!「良いダメ出し」への転換法

では、「良いダメ出し」とは、一体どのようなものでしょうか。

答えはシンプルで、矢印を「人」ではなく「物事」に向けることです。

納品担当ではなく、納品が遅れた出来事に焦点を当てる

先ほどの例に戻ってみましょう。

納品が遅れてしまったという「出来事」そのものに焦点を当てて、「なぜこのミスが起きてしまったんだろう?」と考えてみます。

まずは、納品担当の彼に話を聞いてみましょう。すると、彼が把握していた納期は、実はまだ先の日付だったことがわかりました。

次に、営業担当にも話を聞いてみます。

すると、途中で取引先から納期の変更依頼があり、急遽納期が早まっていたことが判明します。営業担当は、内線で納品担当の彼に伝えようとしましたが、彼が不在だったため、近くにいた別の人に付箋メモを渡してくれるようにお願いしたそうです。

そして、その付箋メモを探してみると…なんと、別の書類の束の下に埋もれてしまっていたのです。

矢印を「物事」に向けると対話が生まれる

さあ、ここで「付箋を見落とした納品担当が悪い!」「ちゃんと伝えなかった営業担当が悪い!」と、また矢印を人に向けてしまうと、話は振り出しに戻ってしまいます。

そうではなく、ここでも矢印を「物事」に向けます。

つまり、今回の問題の本質は「納期の変更についての情報伝達の仕組み」にあったのではないか、と考えるのです。

「口頭や付箋メモでの伝達は、今回のようなすれ違いを生む可能性があるね」

「もっと確実に情報が伝わる方法はないだろうか?」

「例えば、共有のスケジュール管理ツールに必ず入力するルールにするとか、チャットツールでメンション付きで連絡して、相手の確認済みリアクションをもって完了とするとか、何かシステムで解決できないかな?」

このように、矢印を「出来事」や「仕組み」に向けることで、不思議なことが起こります。

さっきまで対面で向き合っていたはずの納品担当と営業担当が、隣同士に並んで、一緒に同じ方向(問題)を見ている状態になるのです。そこにはもう対立の壁はなく、共に解決策を考える仲間としての対話が生まれます。

これが、チームのパフォーマンスを良くするために、とてもとても重要な“あること”を育むことにつながるんです。

なぜ「良いダメ出し」が重要なのか?Googleが突き止めた最強チームの条件

矢印を人ではなく物事に向け、チームで問題解決にあたる。このアプローチが育むもの、それは「心理的安全性」です。

皆さんも一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。

鍵を握る「心理的安全性」とは?

心理的安全性とは、簡単に言うと「このチームの中なら、不安や恐れを感じることなく、自分の意見を言ったり、質問をしたり、ミスを報告したりしても大丈夫だ」と、メンバーが感じられる状態や関係性のことを指します。

対人関係においてリスクのある行動(例えば「こんな初歩的なことを聞いたらバカにされるかな?」とか「失敗を報告したら激しく叱責されるかも…」といった不安)を取ったとしても、このチームなら自分の尊厳が傷つけられたり、罰せられたりする心配がない、と信じられる状態です。

この「心理的安全性」という言葉が世界的に注目されるきっかけとなったのが、あのGoogle社が2012年から約4年間かけて実施した、社内の大規模調査「プロジェクト・アリストテレス」でした。

この調査の目的は、ずばり「生産性が高いチームの条件は何か?」を明らかにすること。180以上ものチームを対象に、統計学や心理学、社会学の専門家を交えて、多角的な分析が行われました。

そして、長い調査の末にGoogleが発見した、チームの生産性を左右する最も重要な因子、それが「心理的安全性」だったのです。

考えてみれば当然かもしれません。

心理的安全性が高いチームでは、メンバーは失敗を恐れずに報告できます。そして、その失敗を個人攻撃の材料にするのではなく、「どうすれば次に活かせるか?」とチーム全体の課題として捉え、前向きに考えることができます。

結果として、問題はすぐに共有され、改善のサイクルが速く回り、チーム全体のパフォーマンスが向上していく、というわけです。

今日からできる!「罪を憎んで人を憎まず」の実践方法

昔から「罪を憎んで人を憎まず」ということわざがありますよね。

僕はこの言葉が、心理的安全性の本質を的確に表していると感じています。

起きてしまったミス(罪)は、もちろん良くないことであり、しっかりと向き合い、改善しなければなりません。しかし、そのミスを犯した「人」そのものを憎んだり、責めたりする必要はないのです。

何かミスや失敗が起きたとき、感情的に「誰のせいだ!」と犯人探しを始める前に、一呼吸おいてみてください。

そして、あなたのその矢印を、「人」から「物事」へと、そっと向け変えてみてください。

「なぜ、この出来事が起きたんだろう?」

この問いかけが、あなたのチームを対立から対話へと導き、心理的安全性を育み、未来志向の強いチームへと変えていく、魔法の言葉になるはずです。

まとめ:未来志向のフィードバックで、共に成長するチームへ

今回は、相手が前向きになるフィードバックのコツとして、「矢印を人ではなく物事に向ける」ことの重要性をお話ししました。

- 悪いダメ出し: 矢印を「人」に向け、対立構造を生み、対話を妨げる。

- 良いダメ出し: 矢印を「物事」に向け、協力関係を築き、共に解決策を探る。

この小さな意識改革が、チーム内に「心理的安全性」を育み、Googleが証明したような「生産性の高いチーム」への第一歩となります。

誰かのミスは、個人を責める機会ではなく、チームの仕組みをより良くするチャンスです。ぜひ、明日からのコミュニケーションで「矢印の向き」を意識してみてくださいね。

以上、「【良いダメ出し、悪いダメ出し】チームの生産性を劇的に上げる「心理的安全性」の高め方」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!