みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

仕事や勉強の生産性を上げるために、PCやモニター、デスク環境を整えることは大切ですよね。

でも今日は、そういった「モノ」ではなく「人の目」という、ちょっと違った角度から考えてみたいと思います。

ということで、今回は「「人の目」は集中力の味方?それとも敵?パフォーマンスを上げる「ピア・プレゼンス」という考え方」です。

では、行ってみましょう!

あなたは「人の目」があったほうが捗るタイプですか?

突然ですが、これを読んでいるあなたは、「人の目」があったほうが仕事が捗るタイプですか?

それとも、誰にも見られず、ひとりで黙々と作業するほうが集中できるタイプでしょうか?

ちなみに僕は、けっこう「人の目」があったほうが頑張れるタイプなんです。

思い返せば、学生の頃。自分の部屋という勉強スペースがあったにもかかわらず、なぜかいつもリビングで勉強していました。家族がテレビを見たり、談笑したりしている、その生活音のある空間のほうが、不思議と集中できたんですよね。

そこには、誰かが見てくれているという、かすかな緊張感がありました。

ダラダラしている姿はかっこ悪くて見せたくないし、集中していたら「頑張ってるね」と褒めてもらえるかもしれない。

その「見られている」という感覚が、僕にとってはモチベーションを上げてくれるパワーの源になっていたんだと思います。

「もくもく会」が秘めるパワー

この「人の目」が持つポジティブな力を、うまく活用しているのが「もくもく会」という勉強スタイルです。

僕が主宰しているコミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会(通称:ノンプロ研)」でも、この「もくもく会」を定期的に開催しています。

「もくもく会」とは、とてもシンプルなイベントです。会議室のような場所にみんなで集まって、それぞれが自分の課題や仕事を持ち寄り、ただ黙々と作業をする。それだけなんです。

冒頭と最後に「やること」「やったこと」の発表をしますが、もくもくタイム中は会話はほとんどありません。でも、これが不思議なことに、ひとりで作業するよりも、ずっと集中できて、作業が捗るんですよ。

周りを見渡せば、同じように頑張っている仲間がいる。その姿が視界に入るだけで、「よし、僕も頑張ろう!」という気持ちが自然と湧いてきます。

これはおそらく、ひとりで作業しているときの1.数倍くらいの効率にはなっているんじゃないかな、と体感しています。

この空間には、お互いを高め合う不思議なエネルギーが満ちているんです。

オフィス回帰と「人の目」の落とし穴

さて、「人の目」があったほうが生産性が上がるなら、最近の「オフィス回帰」の流れはとても良いことのように思えますよね。リモートワークよりも、みんながオフィスに集まって仕事をしたほうが、全体の生産性も上がるはずだ!と。

でも、ここには大きな落とし穴があると僕は考えています。実は、同じ「人の目」でも、その性質によっては、むしろ逆効果になってしまうケースがあるんです。

多くの企業がオフィス回帰を進める理由はさまざまですが、その中には少し残念な理由も含まれていることがあります。

それは、「社員を監視したいから」というものです。

特に、部下の働きぶりを直接見ていないと安心できない、というマネージャー層の不安が、オフィス回帰を後押ししている側面は否定できません。

しかし、デスクワークにおいて、社員が席に座っている姿を見るだけで、その人のパフォーマンスを正しく測ることなんてできるのでしょうか。

例えば、最新のAIツールを駆使して、ものすごいスピードでタスクをこなしている人も、傍から見ればただPCの前に座っているだけです。一方で、ネットサーフィンをしたり、同僚とチャットで雑談したりして時間を過ごしている人も、見た目はほとんど変わりません。

結局のところ、仕事の成果は、そのプロセスではなく、生み出されたアウトプットで評価するべきなんです。

それなのに、「目の前にいること」自体を目的化してしまうと、どうなるか。それは、リビングの勉強やもくもく会で感じたようなポジティブな効果とは、まったく質の異なる「人の目」を生み出してしまいます。

「監視」の目がやる気を奪うメカニズム

リビングで勉強していたときの家族の目や、もくもく会での仲間の目は、上下関係のある「監視」の目ではありませんでした。そこにあったのは、「応援」の眼差しであり、「一緒に頑張っている」という仲間意識、そしてお互いへの信頼感です。

だからこそ、「その応援に応えたい」「期待に応えたい」という前向きな気持ちが湧いてきました。

さて、ここで「自己決定理論」という心理学の理論をご紹介したいと思います。

この理論では、人間は「自律性(自分で決められる感覚)」「有能感(自分はできるという感覚)」「関係性(他者とつながっている感覚)」という3つの欲求が満たされると、内発的なモチベーションが高まり、パフォーマンスが向上するとされています。

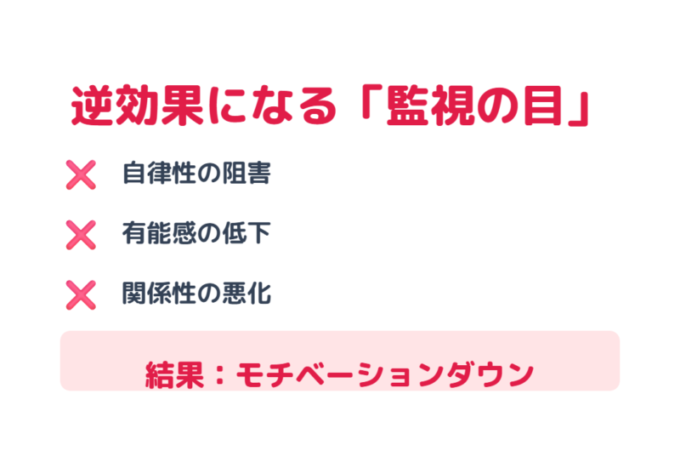

では、「監視」の目は、この3つの欲求にどう影響するでしょうか。

- 自律性:「監視されている」という感覚は、「自分のやり方で進めたい」という自律性を阻害します。

- 有能感:細かいプロセスまでチェックされると、「自分はできる」という有能感が損なわれます。

- 関係性:監視する側とされる側には、信頼ではなく不信感が生まれ、健全な関係性を築くことが難しくなります。

このように、「監視」の目は、モチベーションの源泉となる3つの欲求をすべて阻害してしまうのです。これでは、生産性が上がるはずがありませんよね。

パフォーマンスを爆上げする「ピア・プレゼンス」

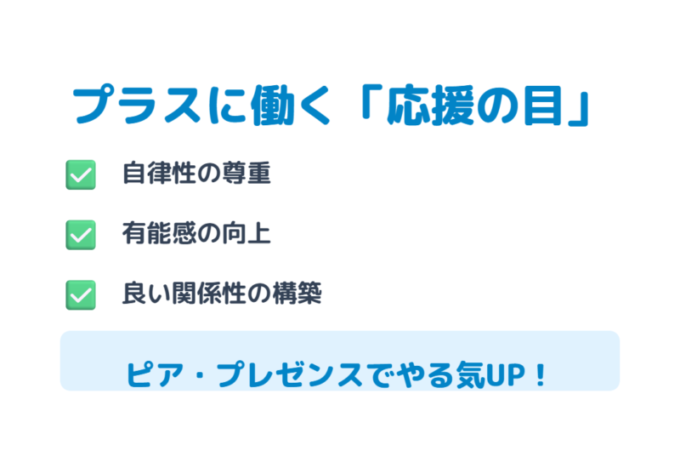

一方で、「応援」の目、「仲間」の目はどうでしょうか。

- 自律性:そもそも自律的に取り組んでいますから、「自分で決める」という自律性がある活動になります。

- 有能感:仲間からの「すごいね!」という称賛や期待が、「自分ならできる」という有能感を高めてくれます。

- 関係性:共に目標に向かう仲間がいることで、「ひとりじゃない」という強いつながりを感じることができます。

このように、「応援」の目、「仲間」の目は、自己決定理論の3つの欲求すべてをブーストしてくれる効果を持っているのです。

同じ「人の目」なのに、その性質によって、効果がまったく逆になってしまう。面白いですよね。

僕は、このパフォーマンスをブーストしてくれる、信頼に基づいた仲間の存在のことを「ピア・プレゼンス(Peer Presence)」と呼んでいます。

Peer(仲間)のPresence(存在)が、自分を良い方向へと導いてくれる、という意味を込めました。

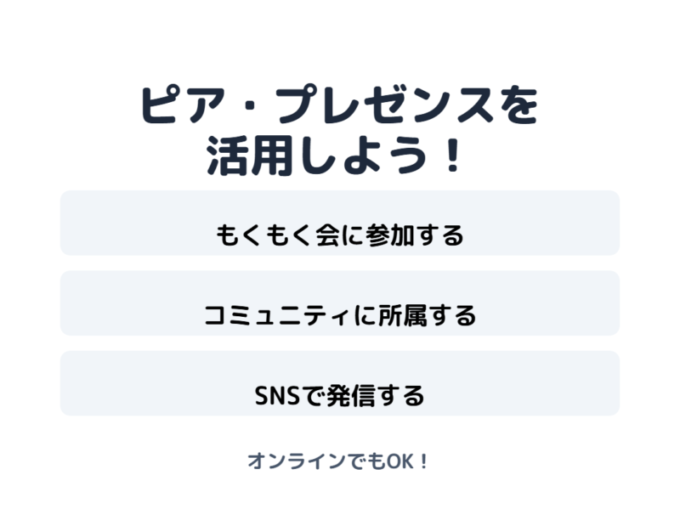

ひとりでも「ピア・プレゼンス」は得られる

「タカハシさんはひとりで仕事をしていることが多いから、そのピア・プレゼンスは得にくいんじゃない?」と思われるかもしれません。確かに、常に隣に仲間がいる環境ではありません。

でも、大丈夫なんです。僕は、コミュニティ運営やSNS、そしてこのVoicyのような音声配信を通じて、間接的にたくさんの「人の目」を借りています。

例えば、SNSで「今日はこんなことに挑戦します!」と宣言する。すると、それを見てくれた誰かが「いいね!」や「頑張って!」というコメントをくれます。それはもう、立派な「応援」の目です。

Voicyで自分の考えを発信すれば、リスナーの皆さんから感想が届きます。これもまた、僕の活動を見てくれている「人の目」であり、大きな励みになっています。

このように、物理的に同じ空間にいなくても、志を同じくする仲間とつながり、お互いの存在を感じ合うことで、「ピア・プレゼンス」は十分に得ることができるのです。

あなたにとっての理想のワークスペースは、どんな場所ですか?それは物理的な場所かもしれませんし、オンライン上のコミュニティかもしれません。大切なのは、そこに「監視」の目ではなく、あなたのパフォーマンスを最大限に引き出してくれる「ピア・プレゼンス」があるかどうかです。

ぜひ一度、あなたの周りにある「人の目」が、自分にとってどんな影響を与えているのか、考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ

以上、「「人の目」は集中力の味方?それとも敵?パフォーマンスを上げる「ピア・プレゼンス」という考え方」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!