みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

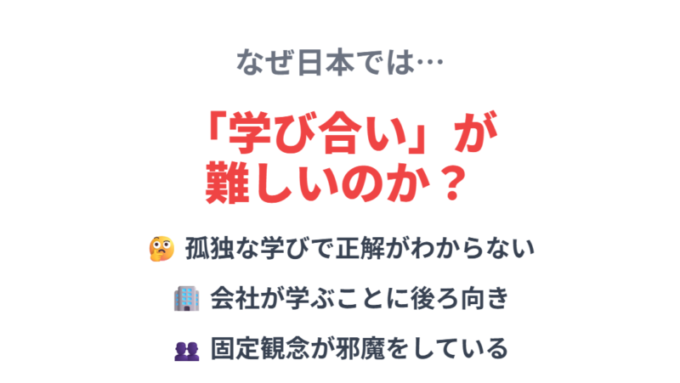

「一人での勉強は辛い…」「会社ではなかなか学べない…」。そんな悩みを解決する鍵が「学びのコミュニティ」にあります。

今回は、僕のVoicyに寄せられた皆さんの声をご紹介しながら、その作り方・活かし方のヒントをお伝えします。

ということで、今回は「孤独な学びにサヨナラ!皆の声から探る「学びのコミュニティ」の作り方・活かし方」です。

では、行ってみましょう!

#821 職場では学び合わない日本人、でもコミュニティならめちゃくちゃアクティブ

まずは、学習コミュニティの必要性についていただいたコメントです。

ゆうきさん

孤独な学びで何が正解かわからず辛い。人によっては必要性すら感じておらず、だけど必要なもの。それのプラットフォームを作る。

まさに、ここが学びのコミュニティ作りのスタート地点ですよね。職場では孤独に学びがちで、辛さを感じることも多い。それなら、学びやすい環境を自分たちで作ってしまおう、というわけです。

カバすけさん

スタートアップとかは異なるのかもしれませんが、日本の企業の多くは社員が学ぶ事に後ろ向きですよね。

そうなんですよね。長期的に見れば社員が学ぶことは合理的ですが、今までの固定観念や感情的なものが、学びに対して後ろ向きな雰囲気を作ってしまっている。ここにどう立ち向かうかが大きなテーマです。

一方で、環境さえ整えば、日本人はものすごくアクティブに学びます。僕が運営するノンプロ研では、年間23回も講座が開かれるほど活発です。

な~さん

23回も講座が開講されているのか、今年の方が講座が多い感じがする。わからないけれど。

ichihukuさん

改めてノンプロ研のアクティブ度すごいですね。こうゆう楽しい活動を会社の中でもできるといいですよね。

これは、日本人が学ばないのではなく、学びたくなる「集団の場づくりや関係性」が重要だということの証左かなと思います。

会社の中でも、こんな楽しい活動ができる機会をどう作るか、考えていきたいですね。

#846 知っておきたい「実践共同体」のこと

次に、学習コミュニティの理論的な支柱である「実践共同体」についてです。講座では「実践コミュニティ」と呼んでいるものですね。

ゆうきさん

実践共同体とは、あるテーマに関する関心や問題、熱意等を共有し、その分野の知識や技能等を持続的な相互交流を通じて深めて行く人々の集団である。3つの構成要素は領域(学ぶテーマ)・共同体(最低3人、n対n)・実践(活動内容、アウトプット)である。

ありがとうございます。完璧な要約です!

この「領域」「共同体」「実践」の3つが、コミュニティが機能するための大切な要素になります。

Kenさん

領域、共同体、実践がコミュニティの構成要素。特に気になったところは「共同体」の話。共同体は相互作用が必要不可欠で、1対Nの関係のままだと一方的なやり取りになってしまう。そこからN対Nの関係性に発展していけば、コミュニティとして活発な動きになるとのこと。

Kenさんが指摘されている通り、「共同体」におけるメンバー同士の相互作用、つまり「n対n」の関係性が非常に重要です。一方通行の情報提供だけでは、コミュニティは活性化しません。

イベント(同期)とチャットツール(非同期)を組み合わせ、メンバーの皆さんがどう行動を起こしてくれるかを考えるのが、運営の面白いところであり、難しいところでもありますね。

ichihukuさん

学習コミュニティとまったく関係ないと思っていた趣味のサークルにもあてはまる話しばかりで目からうろこです。なんとなく方向性はあるのだけど、それをメンバーに伝えきれていないのが問題でした。

自分たちのグループが何を目指すのかという「領域」を言語化して共有するだけで、メンバーの動きやすさは格段に変わってきますよね。

#850 実践共同体っぽいとはどういうこと?

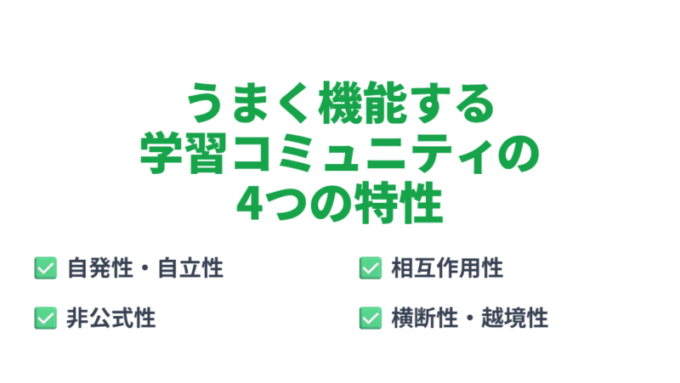

では、うまく機能する学習コミュニティには、どのような特徴があるのでしょうか。

ゆうきさん

うまく機能する学習コミュニティ。①自発性・自律性。メンバーが自発的に参加。皆で自律性を高く学ぶ。②相互作用性。メンバー同士が相互作用をしながら学ぶ。③非公式性。社内コミュニティでも会社の縛りは不必要。④横断性・越境性。役職や職種など、上下左右の壁は不必要。

特に社内コミュニティでは、これらが満たされていないことが多いので注意が必要ですね。強制参加にしたり、会社がルールで縛りすぎたりすると、自発的な学びは生まれません。

Kenさん

自律性がコミュニティの柱だなやっぱり!自分の自律性が芽生えたきっかけは「役割」が与えられた時から!ではそれを自コミュニティでするには?

素晴らしい気づきですね。「やらされている」のではなく、内発的な動機で自立的に活動してもらうにはどうしたらいいか。

Kenさんがおっしゃるように、メンバーに何かしらの「役割」を持ってもらうことは、そのための非常に有効なアプローチです。

#857 学習コミュニティでたくさんの良い学びを得るには

コミュニティでの学びは、参加の仕方に大きく関係します。

な~さん

参加すればするほど、学びが深くなる。参加しやすいように。参加の度合いも徐々に、深くなるように。コミュニティの場に実践と役割を用意しておくとよい。

まさにその通りで、実践コミュニティの学びは、そのコミュニティへの「参加の度合い」とリンクします。

もちろん参加は強制できませんから、皆さんが自律的に参加度合いを高めていけるような、間口が広く、奥が深い仕組みを整えることが大切になりますね。

Kenさん

自分たちのコミュニティは、コアメンバーと周辺メンバーしかいない状態。(発足から1ヶ月以内)参加を促す仕組みは作るが自主性に任す。

コミュニティの初期段階では、中心メンバーと、周辺メンバーに分かれがちです。

ポイントは、その周辺メンバーの中にいる「何かしたいけど、きっかけがない」とうずうずしている人を見抜くこと。

そういう方を見つけたら、「ちょっと一緒にやってみませんか?」と背中を押してあげると、コミュニティが大きく動き出すきっかけになるかもしれません。

#870 学習コミュニティで起きている4種類の学び

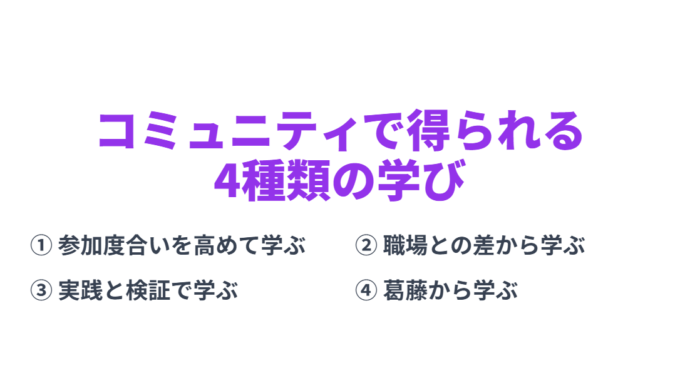

最後に、コミュニティで得られる学びは、単なる知識やスキルだけではない、というお話です。

ゆうきさん

学びの種類は4種類。①参加度合いを高める事で学ぶ。②職場と実践共同体の差を学ぶことで学ぶ。③職場と実践共同体で実践と検証を繰り返して学ぶ。④職場と実践共同体の域からの葛藤から学ぶ

ありがとうございます。特に特徴的なのが②〜④の学びです。コミュニティという社外の視点を持つことで、自分のいる職場の当たり前を客観視できたり、新しい挑戦と検証を繰り返せたり、時には「自分は本当はどうしたいのか」という内面的な葛藤から深い学びを得られたりします。

Kenさん

学習コミュニティで起こる4つの学びについて、①参加度合いを高める。③異なる環境で検証を繰り返す。この2つはすぐに実践できそう。

ぜひトライしてみてください!きっと新しい発見があるはずです。

ichihukuさん

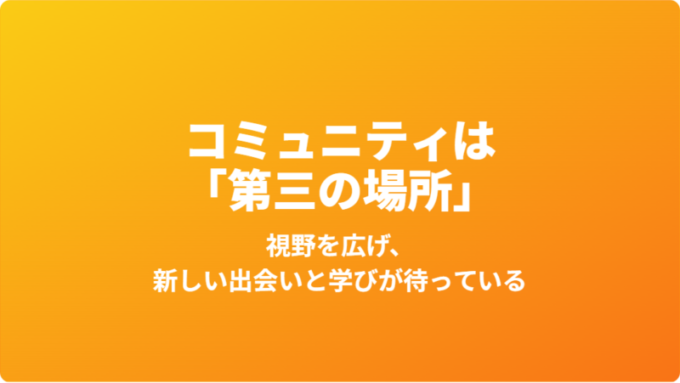

今更ながらお仕事生活の最後の最後に学びのコミュニティにすべりこめたこと、すごくラッキーでした。こんな世界があったなんて、若い時の自分に教えてあげたい気分です。何度か力尽きて退職していますが、その時ノンプロ研のような第3の場、実践コミュニティがあったらやめてなかったかもといつも思います。

ichihukuさん、心に響くコメントをありがとうございます。コミュニティという「第三の場所(サードプレイス)」があることで、仕事の困難を乗り越えられたり、あるいは逆に、新しい道に進む勇気をもらえたりもします。

どちらにせよ、視野が広がり、人生が豊かになることは間違いありません。

まとめ

今回はたくさんのコメント、本当にありがとうございました!時間の都合でここで一旦区切りますが、続きはまた次回お送りしたいと思います。

以上、「孤独な学びにサヨナラ!皆の声から探る「学びのコミュニティ」の作り方・活かし方」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!