みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。

共働きが当たり前になった今、多くのご家庭で「子どもの長い夏休みをどうするか」が大きな課題になっています。

今回は、この「夏休み問題」について、その歴史的背景から海外の事例、そして現実的な解決策までを深掘りしていきます!

ということで、今回は「「夏休み、どう乗り切る?」共働き世帯が直面するリアルな課題と解決策」です。

では、行ってみましょう!

共働きが7割超の現代、子どもの夏休みが大きな課題に

かつての日本では専業主婦世帯が多く、子どもの長期休暇にも家庭で対応しやすい状況がありました。

しかし、今や共働き世帯は全体の7割以上にのぼり、働き方も多様化しています。

その結果、特に小学生以下のお子さんを持つご家庭では、夏休み中の子どもの過ごし方と仕事との両立が、深刻な問題として顕在化しているんですよね。

中学生くらいになれば、親がいなくても自分で考えて行動できることが増えますが、小学生、特に低学年だとそうもいきません。

僕個人としては、「そもそも夏休みなんて設けずに、一年中同じリズムで生活すればいいのに。休みたい人が好きなときに休む、でいいじゃないか」なんて思ってしまうタイプ(😁)。

でも、そうもいかないのが現実。

では、そもそもなぜ夏休みは存在するのでしょうか?調べてみると、主に3つの理由があるようです。

そもそも、なぜ夏休みはあるの? 歴史をひもとく3つの理由

理由1:命にも関わる「暑さ」を避けるため

一つ目の理由は、日本の厳しい夏を乗り切るための「暑さ対策」です。

昔の学校には、今のように冷房設備が整っていませんでした。猛暑の中で授業をしても集中できず、学習効率が大きく下がってしまいます。

僕が子どもの頃なんて、エアコンはもちろん、扇風機すらなかった教室もありましたからね。部活動では「水を飲むな」なんていう、今では考えられないような指導もまかり通っていました。ちょっと異常でしたよね。

近年は温暖化の影響でさらに気温が上昇していますし、6月の早い段階から30度を超える真夏日が続くことも珍しくありません。

現在は多くの学校でエアコンが設置されていますが、登下校や体育館、運動場での活動を考えると、やはり暑い時期に休みを設ける必要性は今でもあるのかもしれません。

理由2:心身のリフレッシュと学校外での学び

二つ目の理由は、子どもたちの心と体を休ませ、学校生活とは違った経験を積ませるため、とされています。

普段の学校生活のリズムから一度離れてリフレッシュする。そして、その期間を利用して、自由研究や旅行、サマーキャンプといった、普段はできない特別な体験に挑戦する。

夏休みは、子どもたちの探究心や自主性を育む貴重な機会でもある、というわけですね。

これについては、「うーん…」と少し考えてしまいます。もし学校生活が子どもにとって息苦しいものだとしたら、それは長期休暇でリセットするのではなく、学校環境そのものを見直すべきではないか、と思うからです。疲れたら、その都度休めるような柔軟性があってもいいのにな、と。

まあ、それでも子ども心に夏休みが待ち遠しくて、実際に始まると嬉しかったのは確かな記憶です。

理由3:海外文化と日本の伝統の融合

三つ目の理由は、文化的な背景です。

日本の学校制度は明治時代に欧米の仕組みを取り入れて作られましたが、その際に外国人教師の要望で長期の夏休みが導入されたそうです。特にヨーロッパ、フランスの「バカンス」の文化に倣い、長い休暇が制度の一部として定着しました。

さらに、この期間が日本のお盆の時期と重なることもポイントです。家族や親戚が集まって過ごす時間を確保するという、社会的な目的も含まれているんですね。

世界ではどうしてる? 海外の夏休みの過ごし方

海外に目を向けてみると、夏休みの期間や過ごし方は国によって様々です。

欧米は比較的休みが長く、イギリスで約6週間、アメリカやイタリアでは10週間以上にもなります。

この長い休暇を乗り切るために、様々な日帰りや宿泊型のサマーキャンプ、ホリデークラブなどが非常に充実しています。

また、祖父母や親戚、近所の友人と週替わりで子どもを預け合うといった「共同体」で支え合うというケースも少なくないようです。

柔軟な働き方をうまく活用する作戦もあります。

ドイツやフランスでは、多くの人が夏休みに合わせて有給休暇の大部分を消化して、一緒に休んでしまうそうです。

また、イギリスや北欧諸国では、この期間にリモートワークやフレックスタイム、短時間勤務などを活用して、夫婦でかわりばんこに「家庭担当」をして乗り切るのが一般的のようです。

一方、アジア諸国は休みが少し短めです。

インドや中国は6〜10週間ほどで、実は日本はかなり短い部類に入ります。中国や台湾などでは、休暇中も宿題や塾、習い事といった課外授業が重視される傾向があり、学びと遊びをミックスさせた過ごし方が主流のようです。これは日本の状況と少し似ていますね。

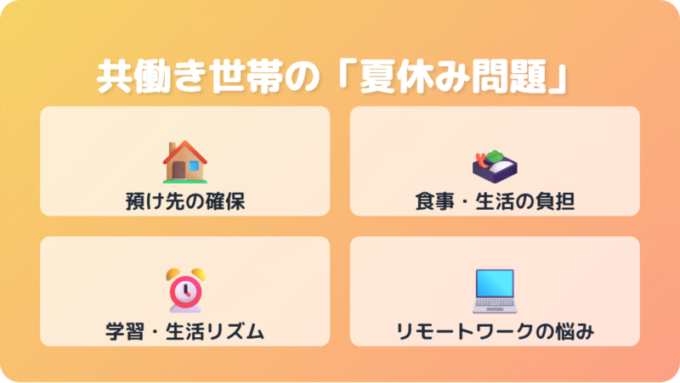

共働き世帯を悩ませる「夏休み問題」のリアル

さて、日本の話に戻りましょう。夏休みがあるのは仕方ないとして、共働き世帯は具体的にどのような「夏休み問題」に直面しているのでしょうか。

預け先の確保が難しい

特に小学生低学年のうちは学童保育が主な預け先になりますが、定員オーバーで入れなかったり、利用時間に制約があったりします。

そして「小4の壁」という言葉があるように、小学校4年生になると学童を利用できなくなるケースも多く、結果として高学年の6割以上が長期休みに留守番を経験しているというデータもあります。

子どもの食事・生活面の負担

毎日の弁当作りや、家にいる子どもの昼食の準備は、保護者にとって大きな負担です。

子ども一人で火を使って料理をさせるのも不安ですし、かといって毎食簡単なもので済ませるのも栄養面が気になります。

学習・生活リズムの管理

「うちの子、一人でちゃんと宿題を進められるだろうか…」という不安の声もよく聞きます。

ゲームや動画ばかり見て、生活リズムが崩れてしまうのではないかという心配も尽きません。

共働きだと、日中の学習状況を細かくサポートするのは難しいのが現実です。

リモートワークの理想と現実

「リモートワークなら、家にいながら子どもの面倒を見られる」と思われがちですが、実際にやってみると全く違います。

仕事に集中したいときに子どもに話しかけられたり、兄弟げんかが始まったり…。

結局、仕事と育児の板挟みになり、親子ともにストレスが溜まってしまうということもあります。

我が家はどうする? 現実的な解決策を探ってみよう

では、この厳しい夏休み問題をどう乗り越えていけばいいのでしょうか。

地域の預かりサービスを徹底的に探す

まずは、公的な学童保育だけでなく、地域のNPOや民間企業が運営している預かりサービス、サマースクールなどを探すという手があります。

幸いなことに、我が家の場合は地域に素晴らしい子どもの居場所があり、そこにお世話になっています。しかも、昼食まで提供していただけるという、本当にありがたい環境です。

ぜひ、安心して預けられる場所がないか、探してみてください。

リモートワークを「うまく」活用する

もしリモートワークが可能なのであれば、それは大きなアドバンテージです。課題はないわけではないですが、家にいられると選択肢がぐっと広がります。

通勤時間がない分、朝の時間に余裕ができますし、仕事の合間に少し子どもの様子を見ることもできます。

ただし、子どもが家にいると、どうしてもゲームやYouTubeに夢中になってしまいがちです。

「日中は友達と外で遊んでおいで!」とかできるのは意外と助かります。自宅にいつでも帰れますからね。

また、時間やルールを決めるなどの工夫が必要になります。「午前中は宿題、午後は自由時間」といったメリハリをつけるのも一つの手です。

納得感が重要なので、全員にとって何がよいのかよく話し合うと良いと思います。

まとめ|夏休みは親子で乗り越える一大プロジェクト

共働き世帯にとって、子どもの夏休みはまさに一大プロジェクトです。

完璧な解決策はありませんが、公的なサービスや民間の力を借りたり、働き方を工夫したりすることで、乗り越える道を見つけましょう。

もし、紹介した以外におすすめの方法があれば教えてくださいね。

以上、「「夏休み、どう乗り切る?」共働き世帯が直面するリアルな課題と解決策」についてお伝えしました。

引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!

この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!